6.プロセッサによる作業の実際

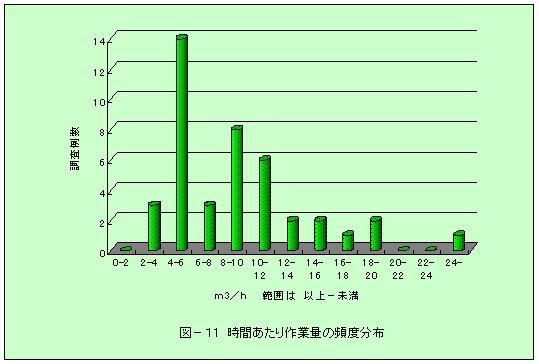

全国での調査例から1時間あたりの造材能力をとりまとめたのが図−11である。

この図は機械の種類、オペレータの技量、現場の地形条件等も様々なものを集めたものである。変動の幅が大きく、明確な指針となるデータは得られていない。

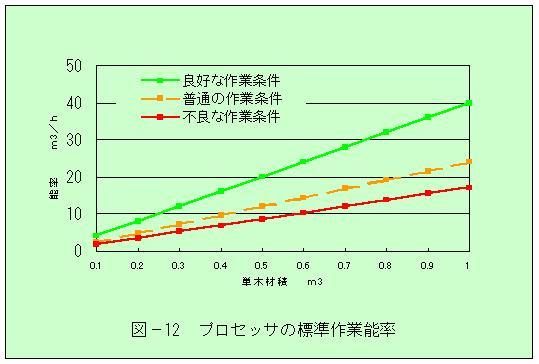

| 作業条件 | 良好 | 普通 | 不良 |

| ベースマシン | 0.45m3級 | 0.45m3級 | 0.25m3級 |

| 作業土場 | 確保されている | 狭いか林道上 | 材のとり回しに支障有り |

| 材の移動 | 旋回移動程度 | 数mの移動 | 数m以上の移動 |

ちょっと一言

・「標準功程」・・・聞き慣れない言葉です。

これは、ある作業における標準的な作業能率を表した言葉です。林業機械の分野では「功程」という用語をしばしば用いますが、これは「工程」ではなく「生産性」あるいは「能率」を表す林業機械関係の専門用語です。 広辞苑」を調べてみたのですが載っていませんでした。この手引きではどうしても必要な場合以外は「能率」あるいは「生産性」と表しました。

・材積による能率評価の問題点

現場での観察では,「プロセッサの作業は材長が同じであれば少々太さが変わっても材の移動から送材(枝払い),鋸断にかかる作業時間は余り変わらないのではないか」と感じていました。

そこで実際に現地での測定を行ったところこの傾向が確かめられました。特に,送材力が大きく枝払い能力の高い大型の機種では,材の太さによる影響は小さくなると考えられます。このため、今後はプロセッサの能率を材積のみでなく、造材したのべの長さ「総造材長」を用いて評価する必要があります。

このような機械の特性があるにも関わらず材積のみで能率を考えると,機械の性能がフルに発揮されても小径木の現場では本来の能力が発揮されていないように評価され、大径木の現場では本来の能力以上に評価されてしまう不都合が生じます。

具体的な調査例では、枝葉の処理やはい積みなどの副作業を含めると1時間あたり500m程度でした。