|

レイテ沖海戦

レイテ沖海戦は太平洋戦争においてアメリカと日本の海軍の間で戦われた、最後の艦隊行動による戦いであった。 この海戦はまた、近代史の中での最大の海戦であり、あらゆる型の軍艦を合計すると244隻を数えた ( 隻数では1916年のユトランド沖海戦のほうが約10隻多かったが、両軍合わせての軍艦のトン数では、レイテ沖海戦はユトランド沖海戦の2倍近くになる

)。 レイテ沖海戦は3日間にわたった(1944年10月24〜26日)。 そしてこの海戦で日本の「機動艦隊」は実質的に戦闘能力を失った。 初めから日本側の作戦は、優位なアメリカ空母に敗北する運命にある、途方もない自殺行為に等しいものであった。 それでもその自殺的な作戦によって、アメリカのフィリピン侵攻を止めるという目的を達成する直前まで行っていた。

1944年6月〜8月にマリアナ諸島を獲得した後、アメリカ軍は思い切った陸・海・空軍共同の作戦でレイテ島に上陸し、ニューギニアから次はフィリピンを奪還する計画を開始した。 レイテ島の飛行場が奪取でき、運用可能になるまで、侵攻部隊はアメリカ海軍の空母艦載機に防空を委ねることになると考えられた。 強襲と拠点設営の間、キンケイド中将の第7艦隊が侵攻部隊を援護することとなった。 戦艦6隻、巡洋艦8隻、軽護衛空母18隻、駆逐艦37隻の艦隊である。 ハルゼー大将の強力な第3艦隊 ( 艦隊空母8隻、軽空母8隻、戦艦4隻、巡洋艦14隻、駆逐艦57隻 ) が、第7艦隊を援護し、日本艦隊が介入してきたら撃破する予定であった。 10月20日のレイテ島上陸の1週間前には、第3艦隊も空母攻撃隊を発進させ、台湾とフィリピンにある日本軍の主要飛行場への攻撃を始めていた。 こうした予備攻撃で日本軍のフィリピン防衛に使える地上基地の航空機を航空機を合計200機以下に減らした。 また来るべき戦闘に備えて蓄えていた備品のほとんどを破壊した。

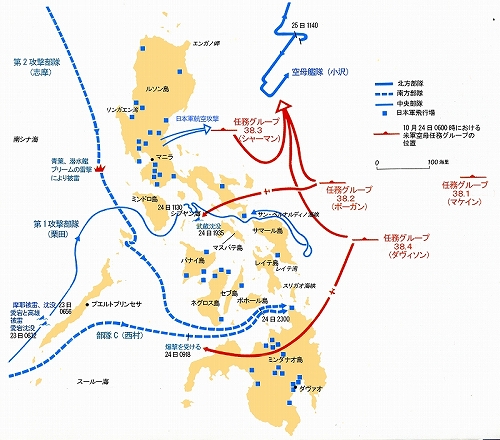

レイテ沖海戦戦闘図 (アメリカ軍のレイテ湾へのアプローチの基調は、その計画立案の柔軟性にあった。フィリピンへの道を開くため、統合参謀本部が一緒に作業をした。)

1944年10月17日、日本軍が占領していたレイテ湾の入り口にあるスルアン島に、アメリカ軍の巡洋艦・駆逐艦部隊が、抵抗を弱めるための攻撃を始めた。 翌日、連合艦隊司令長官である豊田大将は、レイテがアメリカの攻撃目標に違いないと決定した。 それゆえ彼は

「捷(しょう)」 号作戦の実行を命令した。 それはフィリピン防衛のために日本の全艦隊を投入する複雑な反撃攻撃であった。 シンガポール近くのリンガ泊地で栗田提督の戦闘艦隊は2つに分かれた。 「部隊A」は栗田自身が指揮し、戦艦部隊の中の精鋭を取り込んでいた。 大和、武蔵、長門、金剛、榛名、巡洋艦12隻、駆逐艦15隻で構成された。 西村中将が「部隊C」を指揮し、戦艦扶桑、山城、重巡洋艦1隻、駆逐艦4隻の構成であった。 「部隊C(西村艦隊)」は日本海域から駆け付ける志摩中将の第2攻撃部隊、巡洋艦3隻と駆逐艦4隻で補強されることになっていた。

「捷」号作戦では部隊Aと部隊Cは東を目指し、ブルネイで燃料補給を行った後、分かれて危険なレイテ湾への突入をめざす計画であり、大掛かりな挟撃作戦だった。 部隊A(栗田艦隊)は北東を目指し、水深の大きいパラワン水道を通った後、東へ変針してシブヤン海を通過、サン・ベルナルディノ海峡を通った後、最後はサマール島の東側を南進してレイテ湾を目指す予定であった。 一方の部隊C(西村艦隊)は短いルートでスールー海を横切り、スリガオ海峡経由でレイテ湾へ入るというものだった。 この西村艦隊は栗田艦隊と同時にレイテ湾へ到着するタイミングを予定していた。 艦隊はサン・ベルナルディノとスリガオの両海峡を通過するとき最も脆弱になると考えられたので、両方の通過は同時にともに夜、すなわち10月24日〜25日の夜、に行われることになっていた。 一方、小沢中将は最後の4隻の空母を日本から南下させて、フィリピン海へ展開させておとりとなり、アメリカ空母群の主力を引き付け、栗田艦隊と西村艦隊がレイテ湾のアメリカ軍侵攻艦隊を破壊し尽くすのを可能にするよう期待されていた。

10月20日、アメリカ軍はついにレイテ島に上陸した。 そして日本軍の部隊は行動を開始した。 栗田と西村はブルネイに到着し、燃料補給を始めた。 小沢と志摩は日本海域から出発した。 栗田は10月22日の朝に出航し、西村もその日の夕方に続いた。 しかし栗田艦隊はまだパラワン水道を航行していた23日午前1時16分、アメリカの潜水艦ダーターとデイスのレーダーに探知された。 各潜水艦は2列縦陣で進んでいた栗田艦隊のそれぞれの列を攻撃した。 ダーターは重巡高雄を大破させ、姉妹艦である旗艦愛宕を沈没させた。 さらに栗田が他の指揮官たちとともに旗艦から脱出して泳いで生命を維持している間に、潜水艦デイスが3番目の重巡洋艦摩耶を沈没させた。 この不運なスタートにもかかわらず、栗田艦隊はその後は発見されることなく順調に24ノットの高速で走り続けた。 同様に西村艦隊も23日は無事に航走した。 その日の後刻、栗田は旗艦の旗を大和に上げた。

アメリカ海軍軽空母カウペンス Cowpens の飛行甲板。 グラマンF6Fヘルキャット戦闘機が発艦のために列を作っている。

24日の朝、戦闘は始まった。 午前8時12分第3艦隊からの偵察機が、ミンドロ島を回り込んでいる栗田艦隊を発見した。 しかし第3艦隊が攻撃隊を一斉に発進させる前に、ルソン島を基地とする日本の航空機による激しい攻撃にさらされた。 さらに小沢艦隊の空母からの79機の攻撃隊が加わった。 これらの戦闘で空母プリンストンが燃え上がり、後に多大な人命の犠牲を伴って放棄せざるを得なかった。

これらの日本機の攻撃によって、アメリカの空母艦載機が栗田艦隊を攻撃するのをかなり防げた。 それでも午後早くまでには、栗田艦隊はシブヤン海を横切りつつ、アメリカ機の攻撃にさらされた。 そして正午頃、スーパー戦艦武蔵が魚雷8本と爆弾4発の命中弾を受け、推進力の低下を被り隊列から脱落した。 武蔵は午後の攻撃で一番の標的となり、さらに10本の魚雷命中を受け、ついには15時20分直後に動けなくなった。 それでも武蔵は強靭に建造されており、乗組員たちの見事な反対側注水によって、19時35分まで転覆と沈没を防いだ。

24日の航空攻撃で栗田艦隊は一時的に、アメリカ空母の射程外に退避せざるを得なかった。 15時にコースを反転し、4時間後に本来の方向へ戻した。 しかしこの遅れは栗田艦隊が今や、翌朝に西村艦隊と同時にレイテ湾に到着できる可能性がなくなったことを意味した。

ウィリアム・F・ハルゼー提督は、史上最大の海戦であったレイテ沖海戦で、アメリカ海軍の第3艦隊を指揮した。

栗田艦隊の戦艦群が残っている唯一の標的と見なされている間、ハルゼーは第3艦隊の全航空勢力をこれに投入し続けた。 彼は自分の艦隊の戦艦群と巡洋艦群を、新しい「任務部隊34」(リー中将指揮)に集中させて、戦艦戦闘の可能性に備えた。 しかし小沢艦隊の空母群が24日の17時40分に北方に発見されたとき、ハルゼーが本能的に執った反応は、まず敵の空母を攻撃することだった。 それは1942年の珊瑚海海戦以来、すべての指揮官が執って来た反応だった。

小沢の空母艦隊の方へ向かったこと(すなわち「捷」号作戦の偽装要素にだまされたこと)に関して、日本の空母群が今や事実上、空(から)の状態であることをハルゼーが知らなかったと言って、ハルゼーに責任はない。 しかし栗田の艦隊が24日の航空攻撃の後、もう脅威ではないように決めつけたことは賢明ではなかった。 そしてリーの任務部隊34がサン・ベルナルディノ海峡の防御に残されたと、第7艦隊のキンケイド提督に誤った印象を与えたことはハルゼーに責任がある(※任務部隊34はハルゼーと共に北へ向かった)。 当時の実情では、キンケイドは西村艦隊を遮断するため、第7艦隊の戦艦部隊をスリガオ海峡北部に集結させていた。 西村艦隊は24日朝にはスールー海を横切っているのが確認されていた。 このことによって、サン・ベルナルディノ海峡は栗田艦隊に大きく開かれた状態となり、一方、「捷」号作戦の南部部隊(すなわち西村艦隊)は撃滅できることが確実となった。

スリガオ海峡での戦闘は午前0時少し前に始まった。まずPTボート(高速魚雷艇)と駆逐艦による西村艦隊の側面を魚雷攻撃することで始まった。偵察機とレーダーデータで予め警告されており、オルデンドルフ少将は海峡からの北出口に完璧な待伏せ襲撃体制を敷いた。彼の戦艦と巡洋艦は日本艦隊の艦首を遮るように配置され、決定的な魚雷攻撃を行っている駆逐艦部隊の「頭の上を越えた砲撃」が行われた。25日の午前4時10分までにはすべての戦闘は終わった。西村は戦艦山城と運命を共にし、戦艦扶桑と4隻の駆逐艦のうちの3隻は沈没したか、沈没しつつあった。駆逐艦時雨と重巡洋艦最上のみが生き残ったが、最上は放棄され、翌日のアメリカ軍機の攻撃で沈没した。夜明け前に志摩の第2攻撃部隊が被害の現場に到着したが、賢明な退却の決定をした。

スリガオ海峡での激戦の直後に、320 km北方のサマール海岸沖では日本軍の栗田艦隊が、サン・ベルナルディノ海峡を通り抜けて南へ向かっていたのだが、全く不意に第7艦隊の最北端の護衛空母グループを掴まえたとき、非常な驚きに包まれた。実際のところクリフトン・スプレイグ少将の6隻の小型空母は、午前6時59分に周りで大量の日本軍の砲弾が炸裂し始めたとき、極度の危険にさらされた。このように戦艦が敵の空母を視界に捉えたのは、1940年6月8日にシャルンホルストとグナイゼナウが英国空母グローリアスを撃沈して以来の出来事であった(P142、ナルヴィク海戦の項)。

ミッドウェー海戦以来、日本海軍が切に願っていた最高の機会を与えられて、栗田は「逃げ遅れた者は悪魔に食われろ」とばかりに追跡を命じつつ、砲力の優勢を背景に膨大な砲弾を撃ち込んだ。取り乱した回避行動と煙幕、そしてちょうどいい具合にスコール雨がやって来たことで、スプレイグの空母群は30分間、風を横切って走ることができた。南へ逃げる前に一握りの攻撃機を発進させるのに十分な時間だった。しかし7時16分までには日本の先頭の巡洋艦群が射程距離をあまりに早く詰めつつあったので、スプレイグは反撃のために7隻の駆逐艦を立ち向かわせた。

その後の2時間はニミッツ提督が後に呼んだところの、アメリカ海軍の歴史の中で最も「名誉ある、果断で、犠牲的な成功の2時間」だった。アメリカの駆逐艦群は、最後の魚雷を使い果たした後は砲撃で交戦しながら、繰り返し繰り返し攻撃した。ホーエル、ジョンストン、ロバーツが失われたが、その攻撃は戦艦金剛と大和を尻込みさせるほどであった。そして重巡熊野に魚雷を放ち、重巡鳥海と筑摩を砲撃でめった打ちにした。追跡の初期に発進した航空機も、南方のスタンプ少将のグループからの機の援護を得て、同様に勇敢に攻撃し、重巡鈴谷、鳥海、筑摩を沈没させた。しかし9時10分までに最後尾にいた空母、ガンビア・ベイが既に打ちのめされていて沈没し、他の3隻の空母もひどく砲撃の損傷を受けていた。日本艦隊の先頭をゆく巡洋艦群が、速力遅く進んでいた空母群の左舷に追いついたとき、スプレイグの艦隊を破滅から救う手立ては無いように思われた。

しかし何も起こらなかった。はるか後方の大和にいる栗田提督は、9時15分、突然追跡の命令を取り消した。自分の艦隊の巡洋艦の損失と西村艦隊の全滅で既に意気消沈し、さらに小沢艦隊からの知らせが無いことで、栗田は今や、退却しつつあるアメリカ艦隊は故意に、空母主力艦隊の射程内におびき寄せているのではないかと信じつつあった。スプレイグのめった打ちされた「タフィ3」任務隊が解放されたことはほとんど信じ難いことだが、とにかくその生き残った部隊は南の第7艦隊に合流するよう向かった。

しかし彼らの試練は終わっていなかった。最近編制された日本軍の体当たり攻撃パイロットによる「神風」部隊が、10月25日の朝、第7艦隊の「タフィ1」任務隊に最初の攻撃を行い、動揺させた。この攻撃で護衛空母サンティーとスワニーを損傷させた。11時00分、2度目の神風攻撃がスプレイグの「タフィ3」任務隊を襲った。キトカン・ベイとカリニン・ベイがダメージを受けた。そしてセント・ローに突っ込んだ1機の零戦が飛行甲板を突き破って、格納庫の中で爆発し、セント・ローは30分以内に沈没した。しかし神風の衝撃も、スプレイグのパイロットたちが去っていく敵へ攻撃するのを、妨げることはなかった。栗田の艦隊がサン・ベルナルディノ海峡方面へと北へ退いているとき、戦艦長門と巡洋艦利根に損傷を与えた。

サマール沖での危機によって、ハルゼーは小沢の部隊を全滅させるのを妨げられた。ハルゼーは第7艦隊の救援要請に応えて、小沢の部隊を壊滅させる前に南進を急ぐ決断をした。午前7時10分には小沢の部隊は、第3艦隊の

230 km 前方に位置し、アメリカ機の最初の攻撃が行われたのは8時30分だった。120機で編成されていたが成果は少なく、空母は千歳を沈めただけで、他に軽巡洋艦多摩を機能不全にし、駆逐艦1隻を沈め、空母瑞鶴の速力を低下させた。それで小沢は旗艦を変えた。10時頃の2度目の攻撃では空母千代田に火災を発生させた。

11時15分、ハルゼーは機が進まないまま任務部隊34と空母任務群1隊とともに、南へ向かった。第3艦隊の残りの部隊は、そこでの仕事を仕上げるために残した。しかし栗田の撤退によって第7艦隊の危機は既に過ぎ去っており、ハルゼーはサン・ベルナルディノ海峡に、栗田が通過した3時間後に到着した。第3艦隊艦載機の猛攻撃によって空母瑞鶴と瑞鳳が沈み、多摩と千代田にとどめを刺し、駆逐艦初月を撃沈した。小沢の最後の2隻の主力艦、航空戦艦伊勢と日向は、軽巡大淀と5隻の駆逐艦と共に逃れた。こうして小沢空母艦隊と交戦したエンガノ岬沖海戦(ルソン島の最短地点の名称からこう名付けられた)は終わった。26日、不満の残るハルゼーは第3艦隊の攻撃隊を、栗田艦隊を追って送り出した。戦果は軽巡能代を沈没させたことだった。そして夕方までには、残った日本の艦船はすべて射程外に出た。

3日間のレイテ沖海戦で被った日本の被害は、戦艦3隻、空母4隻、巡洋艦10隻、駆逐艦9隻だった。2つのアメリカ艦隊の損失は、艦隊空母1隻、護衛空母2隻、駆逐艦3隻だった。この海戦は第二次大戦で最後の大海戦であり、海軍の海戦史全体を通しても最後の大海戦であった。核兵器と誘導ミサイルの時代においては、このような大勢力が戦い合うことは二度と起こりそうにない。

(「世界の海軍史 近代海軍の発達と海戦」より抜粋)

もとのページへ戻る

|