第一次ソロモン海戦 連合軍司令官、旗艦で離脱 連合軍のガダルカナル島への上陸艦隊司令官ケリー・ターナー少将は、まだ荷降ろしを完了していない貨物船も送り返すべきか、あるいは、もう一日、航空援護なしに上陸海岸沖に停泊させておく危険を冒すべきかを決断しなければならなかった。海兵隊が陸上で何を必要としているかにもよるが、彼はヴァンデグリフトに無線で問い合わせるよりも、その夜、自分の旗艦である攻撃輸送艦マコーリー艦上で打合せするよう呼び寄せた。 ターナーはまた、英国海軍のビクター・クラッチリー少将も招いた。彼は侵攻海岸を敵の水上部隊から守る巡洋艦・駆逐艦部隊を指揮していた。砂色の髪をして髭を伸ばしたクラッチリーは、ほんの数週間前にオーストラリア海軍に出向していた。第一次世界大戦で

その水上部隊の指揮官は、数週間前にラバウルで創設されたばかりの日本海軍の第8艦隊を率いる三川軍一中将だった。生来攻撃的な三川は、ツラギの日本軍守備隊からの

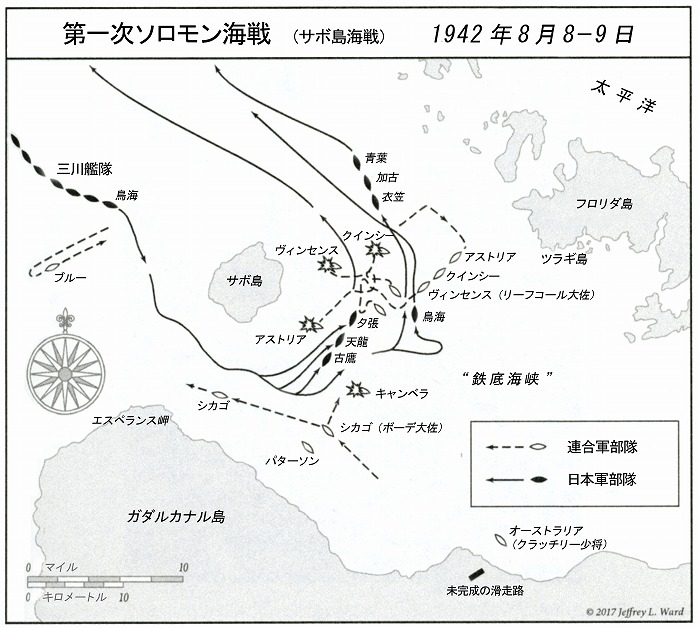

「死守する」 という毅然とした報告、実際彼らはその通り行動したのだが、その最後の報告を受けて行動に駆り立てられた。その報告は同日朝6時5分にラバウルに着信し、三川は8時までに重巡洋艦5隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦1隻の水上部隊をラバウルに集結させる命令を出した。正午、東京の永野修身軍令部総長に戦闘計画を送り、出撃の許可を求めた。三川の要請に対する永野の当初の反応は、そのようなせっかちな攻撃は危険であり、「無謀」でさえあるというものだった。しかし、最終的には現地司令官に判断を委ね、その日の午後2時半には三川は24ノットで海上を南東に向かっていた。 午後遅く、長航続距離のハドソン哨戒機が上空を通過した。これはミルン湾(※ニューギニア島東端の湾)から飛んできた、マッカーサー司令部の一部に属する機であったが、三川は自分の意図をパイロットに混乱させるため、一時的に東から北に針路を変えた。しかし彼は心配する必要はなかった。ハドソン機のパイロットは、三川の部隊を巡洋艦3隻、駆逐艦3隻、水上機母艦2隻と誤って認識していた。報告が不正確だっただけでなく、その伝達が9時間以上遅れた。これはアメリカ軍の、南西太平洋における指揮系統の厄介な分割構造の弊害であった。そのためか、ヌーメアのジョン・S・マケイン海軍少将率いるカタリナ飛行艇とB-17の哨戒部隊は追跡調査を行わず、ターナーが後に 「航空偵察の見事な失敗」 と呼んだ手落ちだった。その結果、サボ島の北と南にいたアメリカ軍の海上部隊は、三川艦隊の接近を予知警戒することはできなかった。 三川の巡洋艦艦隊が重巡鳥海を先頭にガダルカナルとサボ島の間の航路に入ったのは、8月9日に日が変わり0時を40分過ぎた真っ暗な時間だった。その夜は月が出ていなかったが、三川の大前敏一参謀長は「視界はむしろ良好だった」と回想している。アメリカの駆逐艦ブルーは、まさにこのような脅威を早期に警告するために、正確な場所に配置されていた。しかもこの艦はレーダーを装備しており、アクティブモードになっていたが、それはSC (航空捜索) レーダーであり、水路の両側の陸地からの偽反射波が測定を妨害していた。鳥海はレーダーを持っていなかったが、鋭い視力の見張り員が、ブルーが海峡の入り口を横切って哨戒しているのを見つけた。三川は艦隊の速力を落として、発見されるかどうか見守った。大前は後に、艦橋の「皆の呼吸が止まったようだった」と回想している。誰もが、ブルーが静かに通り過ぎ、反転して去っていくのを見つめていた。鳥海では

「呼吸が正常に戻り」 、三川は速力を30ノットまで上げた。1時36分、連合軍の巡洋艦シカゴとキャンベラを視認した。

重巡シカゴのボーデ大佐が、敵が近くにいるかもしれないという最初の兆候を知ったのは、駆逐艦パターソンが無線で 「警告、警告。奇妙な船が入湾している」

というメッセージを送った1時45分だった。パターソンはまた、侵入者を照らすために照明弾を発射した。しかし、アメリカの巡洋艦では、そのような警告は決定的なものとして受け取られず、マタパン岬沖海戦のカッタネオ提督のように、ボーデは大口径の砲弾が艦の周囲に巨大な水柱を噴き上げ始めて初めて、敵軍が実際に迫っていることを知った。 三川は砲撃を開始する前に既に、麾下の艦に酸素魚雷の総攻撃を命じていた。大前は 「1本1本が水を叩く音」 を響かせたと思い起こした。こうしてボーデは、敵の最初の砲弾が彼の周囲に着弾し始めたとき既に、水中を魚雷が走っているとの報告をいくつも受けており、魚雷の進路を探るためにシカゴに取り舵いっぱいを命じた。数本の魚雷は数メートル以内を通過して外れたが、そのうちの1本は艦首を吹き飛ばした。しかしシカゴはまだ操艦できた。クラッチリーの不在で自分がその場にいる最上級士官であることを忘れていたのか、ボーデは接敵緊急連絡を出すのを怠り、自分の艦を操ることに集中した。一瞬の混乱の中、彼は数分間西に向かい続け、損傷したシカゴは事実上戦闘から離脱した。後に、海軍情報局が作成した公式報告書では、「シカゴはまだ状況を把握していなかったようだ」 と明記されている。ある乗組員は 「何が起こっているのか誰もわからず、艦橋は大混乱だった」 と回想している。シカゴの進路の乱れによって、三川の巡洋艦群はオーストラリア海軍のキャンベラに砲火を集中させることができ、キャンベラは4分足らずの間に24発の砲弾の命中を受けた。シカゴが戦場から遠ざかり、キャンベラが燃えて沈む中、三川はリーフコールの3隻の巡洋艦を攻撃するため、サボ島を反時計回りに旋回しながら北上した。 ボーデが接敵報告を出さなかったことで、リーフコールの艦船はシカゴやキャンベラと同じように急襲されることとなった。北の集団の中に到達した三川は、サーチライトを照らし、それを指差し棒として使った。夜に輝く白い指のように、それは「ここだ。..この艦を撃て」と言わんばかりに、次から次へとアメリカ軍の艦を照らした。巡洋艦アストリアが最初の犠牲となった。初期の斉射によって飛行機格納庫で火災が発生し、闇夜の中の明るい炎は日本軍にとって鮮明な標的となった。8インチ砲弾の連続命中により、艦は動力を失い、海面に浮かんでいるだけの死に体となった。次はサミュエル・ムーア大佐のクインシーだった。致命的な十字砲火に巻き込まれたクインシーは、主砲を敵に向ける前に散々に命中弾を浴びた。ムーア自身、砲弾が艦橋を直撃したとき、そこは 「死体だらけ」 と化し、初期の犠牲者となった。瀕死の重傷を負ったムーアは最後の命令で操舵士に、沈没を防ぐため、破壊された艦をサボ島の海岸に乗り上げるよう指示した。この試みは失敗に終わり、1本の魚雷がクインシーの弾薬庫に命中したとき、ある生存者の言葉を借りれば、艦は 「文字通り海から跳ね上がった」。クインシーは2時35分に沈没した。 リーフコールの旗艦ヴィンセンスもまた、沈没しつつあった。初期の艦橋への被弾で通信手段が破壊されたため、接敵報告を送ることもできず、リーフコールは、わずか数分の間に艦が大口径砲弾と「2本か3本の魚雷」の両方に被弾しているのを見ており、2時14分に総員退艦を命じた。アストリアは一晩中浮いていたが、翌日、横転して沈没した。

アストリアが沈んだ、その頃には三川の艦隊はとっくに消えていた。彼は連合軍の水上部隊を殲滅した後、そのまま進み、連合軍の輸送船に大口径砲を向けることができたかもしれない。砲弾は十分に残っていたが、日本軍が主要攻撃兵器と考えていた魚雷はすべて使い果たしていた。しかし彼の最も差し迫った懸念は、輸送船を攻撃するために分散した艦隊を再編成するのに数時間かかり、その頃には太陽が昇っているだろうということだった。夜が明ければアメリカの空母機が群れをなして彼の艦隊に襲いかかり、後に彼が書いているように、「ミッドウェーで我々の空母が味わったような運命をたどることになる」。それに、先の爆撃作戦のパイロットたちは、すでに侵攻軍の艦船のほとんどを排除したと報告していなかったか? 自分がやろうとしたことはやり遂げたと結論づけた三川は、日の出までに航空機の航続圏外に出るため、午前2時25分、北西への撤退を命じた。 その時点で、三川が恐れていたアメリカの空母はまだガダルカナル島の南で援護の位置にいたが、ボーデもリーフコールも戦闘中であることを報告していなかったので、フレッチャーは3時15分にターナーから、シカゴが魚雷の命中を受け、キャンベラが炎上していることを聞くまでそのことを知らなかった。フレッチャーはその知らせをゴームリーに転送したが、3時半に来たフレッチャーの撤退許可申請に対するゴームリーのそれを承諾する反応は変わらなかった。その1時間後、三川が西に逃げていたとき、フレッチャーは東に撤退して給油の待ち合わせ場所に向かった。その後、ターナーは第一次ソロモン海戦(サボ島海戦)での惨事をフレッチャーのせいにしたが、アメリカの空母は戦闘が終わるまで撤退を開始しておらず、また、ほぼ確実に壊滅させられていたかも知れないターナーの輸送艦隊を救ったのは、三川が空母を恐れたからだった。

この戦闘の余波の中で、多くの粗捜しと責任のなすりつけがあった。結局、キングの指示で、アメリカ海軍は元合衆国艦隊司令長官アーサー・J・ヘップバーン大将を中心に調査を行った。彼の報告書が出されるのに翌年の春まで掛かったが、その中で彼は、不十分な航空索敵、不十分な連絡、十分な 「戦闘意識」 の欠如など、長い誤りのリストを挙げた。ターナーはその場にいた最上級将校だったが、彼は犯人というより被害者として認識された。また、おそらく連合軍の調和を考えてのことであろうが、ちょうど戦闘終了時に戦闘現場に急遽戻ったクラッチリーも非難を免れた。キングは後に、「2人とも厄介な立場に置かれていることに気づき、2人とも使える手段で最善を尽くした」 と珍しく共感を示した。一方で、キングとヘップバーンはフレッチャーとボーデ大佐には同情的ではなかった。ヘップバーンはボーデ大佐を

「とがめられるべき能力不足」 で有罪とした。この報告書が公表された数日後、ボーデは拳銃自殺を遂げ、この戦闘での連合軍の最後の犠牲者となった。 |