|

|

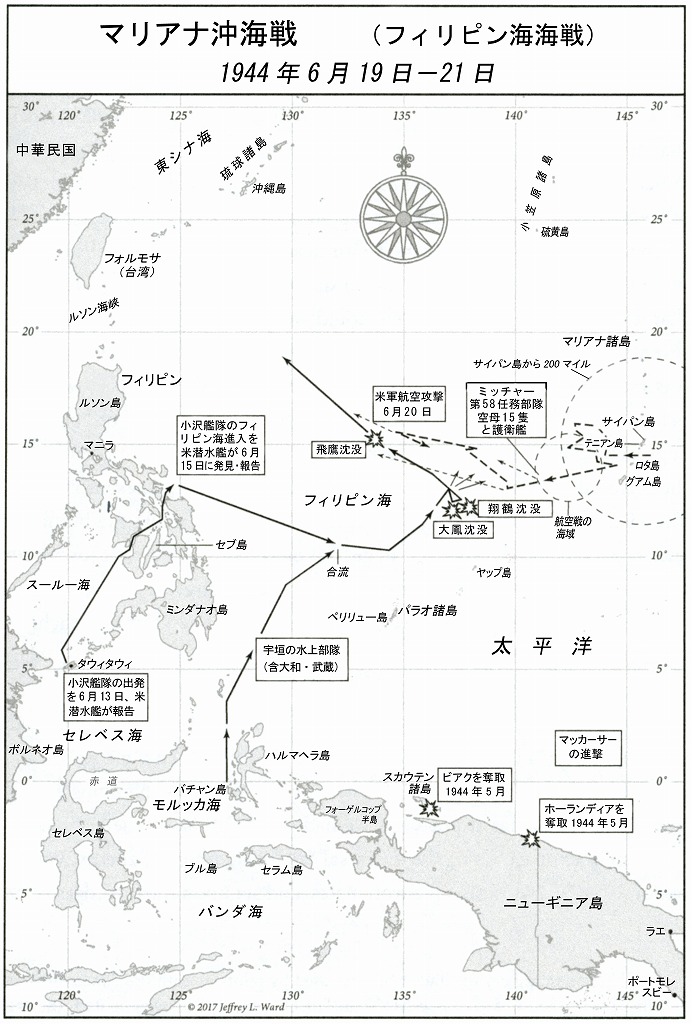

| マリアナ沖海戦 1944年6月のDデイは、ノルマンディー侵攻がその中心に位置したが、Dデイはノルマンディーだけのものではなかった。連合軍兵士がフランスに上陸してからわずか9日後、アメリカ海兵隊の2個師団が、ノルマンディーから7,500マイル(12,000 km)離れた、太平洋中部マリアナ諸島のサイパン島に上陸した。サイパンへの上陸は、第二次世界大戦最大の海戦の一つである、フィリピン海海戦(即ちマリアナ沖海戦)を引き起こすことにもなった。 マリアナ諸島の重要性  1943年4月、山本の死後、古賀峯一大将が日本連合艦隊の司令長官に就任した。アメリカ軍とのつかみどころのない「決戦」を達成することを当初熱望したが、彼は現実的であり、ソロモン諸島作戦での大損害によってそれが不可能であることを理解していた。 U.S. National Archives photo no. 80-G-35135 しかし彼はその機会を得ることができなかった。というのは、3月末の台風で飛行機が墜落し、死亡したためだった。彼の後任には豊田副武(とよだそえむ)大将が就任したが、彼は何の変哲もない容姿の男(歴史家のジョン・プラドスは「彼は戦闘提督というより鉄道車掌に似ていた」と示唆している)で、元海軍調達部長であり、実質的に戦闘経験がなかった。それでも彼も、同じ戦略を維持した。つまりアメリカ軍がマリアナ諸島を攻撃した場合、日本軍は艦隊を戦闘に投入するということであった。豊田は言った。「我々は、1回の決戦で、大きな敵の戦力集中の中核を一撃で粉砕することによって、我々の目的を達成しなければならない。」 アメリカ軍もまた、そのような戦いを心待ちにしていた。大いに期待されたその対決の性格は、時間の経過とともに、ユトランド沖海戦のような戦艦同士の激突から、遠距離での空母の交戦へと変化していたが、決戦という考え方は、日本帝国海軍の文化と同様に、アメリカ海軍の文化にも深く根付いていた。太平洋戦争の重要な段階に入った両国は、遅かれ早かれフィリピン海で全面対決になるだろうと予想していた。

サイパン侵攻にはノルマンディーよりもはるかに長い海上輸送を必要とした。ネプチューン/オーバーロード作戦の侵攻軍が英仏海峡を50マイルから100マイル越えるだけだったのに対し、サイパン侵攻軍の輸送船や上陸用艦艇の多くは、目標の海岸から3500マイル以上も離れた真珠湾で積み込み作業をした。ネプチューン/オーバーロードの場合、LST は最初の上陸から数週間にわたり、ほぼ一定のローテーションで増援と補給物資を海岸に往復させることができたし、実際にそのようにした。対照的に、サイパンの場合は、人員、装備、物資、弾薬のすべてを、広大な太平洋を1回の大航海で運ばなければならなかった。アイゼンハワーはマーシャルに対し、ノルマンディーでのLSTの不足により、侵攻部隊が補給なしで最長3日間海岸に足止めされる可能性があると警告していた。一方、サイパンに侵攻した兵士たちは、計画上では大規模な援軍や物資が到着するまでに3か月間足止めされることになっていたが、もちろん日本軍も、事実上援軍から切り離されてしまうため、手持ちの兵力だけで戦わなければならないだろうと考えられた。 サイパン侵攻軍は5月最後の3日間に真珠湾を出港した。途中、全く予期せぬアナウンスで退屈な時間が破られた。「この放送を聞くように。フランスへの侵攻が始まった。 最高司令部はこれまでの上陸は成功したと発表した。以上だ。」 この知らせは大きな歓声を呼び起こし、自分たちのDデイを間近に控えた兵士たちの士気を高めたことは間違いない。

その一方で、それらの新しい飛行機のほとんどを、比較的初心者が操縦することになる。日本の空母パイロットは1941年には世界最高だったが、それ以来、あまりにも多くのパイロットが戦闘で命を落とした。アメリカ軍は、優秀なパイロットを本国に送り返して新しいパイロットの訓練に当たらせたが、日本軍はそのようなことをせず、パイロットがほとんど残らなくなるまで最前線に留まらせ続けた。新しいパイロットたちは、その中には10代の若者もいたが、熱意は十分に持っていた。単に経験が足りなかったのだ。7 小沢はまた、山本の元参謀長だった宇垣纏のもとにある、強力な水上部隊を作戦統制していた。その水上部隊には日本のスーパー戦艦、大和と武蔵も含まれていた。1930 年代に建造が開始されたとき、日本軍はこれらの巨大軍艦が太平洋戦争の切り札になることを期待していたが、これまでのところどちらの艦も本格的な砲撃を行ったことはなかった。ここでついに、これらの艦が設計された目的のための決定的な交戦が行われることとなった。 パイロットの訓練不足のほかに、小沢が抱えていたもう一つの問題は燃料不足だった。日本軍は 1942 年の栄光の時期に南アジアの油田を占領することに成功したが、1944年までに石油はかつてないほど不足していた。これは主にアメリカの潜水艦による被害のためで、アメリカの潜水艦が日本のタンカー船隊を襲い、1944年の最初の5か月間で21隻のタンカーを沈没させていた。小沢の艦艇は戦闘に向けて出航前に、未精製原油をタンクに補充した。そうした原油は艦艇を必要な場所に走らせることはできたが、揮発性の点で取り扱いが難しく、またボイラーを汚す傾向があった。これは、1944年半ばに日本軍がいかにギリギリのところで活動していたかを示している。 小沢が持っていた有利な点の一つは、日本の航空機には装甲も自己密封式(セルフシーリング)の燃料タンクも装備していなかったため、アメリカの航空機よりもはるかに軽量だったことだ。そのため日本軍の航空機とそれを操縦するパイロットは非常に脆弱だったが、同時にアメリカ軍機よりも長い航続距離を得ることができた。それにより、アメリカ空母まで300マイル(480 km)の距離から発艦し、アメリカの空母を攻撃した後、再武装と燃料補給をするためにグアムの基地に着陸し、その後帰路に再びアメリカ軍を爆撃してから自分の艦に戻ることができた。その間ずっと日本の空母はアメリカの航空機の航続距離外に留まることができた。小沢はまた、グアムとサイパン両方の陸上航空機からの支援を頼りにした。連合艦隊司令部は、戦闘が始まる前に、グアムからの飛行機がアメリカ空母の3分の1を沈めるだろうと彼に保証した。しかしそれについてはアメリカ軍も既に懸念しており、ミッチャーの空母はグアムの飛行場に対して、侵攻前に一連の壊滅的な空襲を行った。小沢はこのことを知らず、サイパンに近づいたとき、マリアナ諸島に450機もの日本の航空機が支援の準備ができて存在していると信じていた。実際には、彼が到着するまでに、その数は50機にも満たなくなっていた。 小沢の空母部隊は6月13日にフィリピン南方のタウィタウィ基地を出発した。アメリカの潜水艦はそこに日本の水上部隊が集結していることに気づいており、小沢提督の艦艇が出港したとき、アメリカ潜水艦レッドフィンが出港のことをスプルーアンスに報告した。 小沢の空母群は北に向かい、フィリピン諸島を通過し、6月15日にフィリピン海に出たが、そこで別の米潜水艦フライングフィッシュに発見された。そのわずか1時間後、別のアメリカ潜水艦シーホースが、南から宇垣の水上部隊が接近していることを報告した。 これらの目撃報告を受け、スプルーアンスは日本軍が少なくとも2つの大艦隊を自分の方角に派遣したことを知った。日本軍が複雑な戦闘計画を好むことを知っていた彼は、2艦隊のうちの1つ ― おそらく空母部隊 ― がアメリカの主力艦隊を引き離すためのおとりとなり、それによって南からやってくる水上部隊がその背後に滑り込んでアメリカ軍の輸送船群を攻撃するように意図しているのではないかと疑った。2日後の6月17日、潜水艦カヴァラが別の目撃報告を送った。それは少なくとも15隻の大型軍艦が西から接近しているというものだった。15隻。スプルーアンスは、残りの艦はどこにいるのか疑問に思った。これは小沢部隊の一部なのか、それとも宇垣部隊の一部なのか? 実際には、2つの艦隊は統合していたのだが、それを知らないスプルーアンスは、相手の行動を推測しようとした。もし自分が小沢だったら、アメリカ地上軍から物資や支援を奪うために「輸送船群を排除」しようとするだろうと彼の旗艦秘書チャールズ・バーバー氏に語った。「私が小沢だったら部隊を分割し、空母部隊を使ってアメリカの軍艦を引き離し、一方で輸送船群に対処するために高速艦を何隻か派遣するだろう」と彼は思案した。スプルーアンスは自分の一番の任務が橋頭堡の防衛であると信じていたので、火力支援のために古い戦艦をサイパンの近くに留め、一方ミッチャーの空母とウィリス・リーの高速戦艦にはサイパンの西180マイルの迎撃地点に就くよう命令した。そして特にミッチャーに「サイパンとこの作戦に従事している部隊を援護するように」と指示した。

空母をこのように配置する利点は、海岸で苦戦する海兵隊を支援できる距離内にアメリカの空母を維持しておけることだった。一方、ミッチャーにしてみれば不本意な点は、これらの命令により空母が事実上、サイパン近くに拘束されてしまうことだった。この国の最初の海軍パイロットの一人であるミッチャーは、空母は攻撃兵器だと信じており、接近してくる日本軍を攻撃するために空母を使用したいと望んでいた。彼はミッドウェー海戦のとき、自分の航空隊を間違った方向に向かわせたため、敵空母部隊の破壊に参加する機会を逃した。今、彼はスプルーアンスの空母戦術についての、というよりまさに空母の目的についての誤解のために、2度目のチャンスを失うのではないかと恐れていた。1920年代から海軍の作戦計画者たちが考えていた艦隊決戦の勝利を達成するチャンスがここにあった。彼にとって、そして彼の飛行士たちにとって、保守に凝り固まった戦艦提督の警戒と思われるものによって、その運命から遠ざけられているのは腹立たしかった。 スプルーアンスの決断に影響を与えたもう一つの要因は、スプルーアンスもウィリス・リーも日本軍との夜間戦闘を望んでいなかったことだ。アメリカ軍のレーダーの改良により、それまで日本軍が夜間交戦で享受していた優位性は大幅に減少していたが、スプルーアンスはミッチャーに、米空母が日中は小沢の艦隊に向かって西に進むことができるが、敵が暗闇の中をすり抜けないようにするため、夜間は向きを変えて東に向かわなければならないと指示した。ミッチャーはその命令に抗議し、スプルーアンスに再考を求めるメッセージをちらつかせた。返答は簡潔だった。「私たちは私の最初の命令を遂行する」。

6月19日未明、小沢は米軍索敵のため43機の偵察機を送り出した。そのうちの数機は上空哨戒中のヘルキャットに迎撃されたが、午前7時30分に1機がサイパンの真西160マイルにいるミッチャーの任務部隊の位置を発見し報告した。小沢の空母からの距離は380マイルであり、兵器を搭載した飛行機が往復するには長すぎたが、小沢はその後自分たちの飛行機がグアムに着陸できると信じていたため、とにかく発進させた。その距離は疑問の余地なく、より重いアメリカの航空機にとっては長すぎたため、ミッチャーは再びスプルーアンスに、敵に近づくために西に向かうことができるかどうか尋ねた。スプルーアンスは「提案された変更は得策ではないようだ」と返答した。彼はミッチャーに、「他の高速艦(敵艦)による巧みな回り込み攻撃の可能性も残っている」と念を押した。そのメッセージがミッチャーの旗艦に届いたとき、ミッチャーの幕僚のひとりは、自分の帽子を甲板に投げつけて踏みつけた。

水上艦艇から空戦を眺めていたアメリカの水兵たちは、最前列の席で息を呑むような景色を眺めていた。通常、航空機の飛行機雲は高度3万フィート(約9000 m)以下では現れないが、6月19日には異常な大気の状態によってはっきりと見えた。その澄んだ青い空を背景に、飛来する日本軍機の後ろには長く白い筋が伸び、迎撃しようとするアメリカ軍機の後ろにはさらに多くの筋が伸びていた。その筋は任務部隊から50マイル(80 km)離れたところで集結し、湾曲線と円が織りなす狂乱の中に溶け込んでいった。ある目撃者は、飛行機雲が「青い空を背景に十字に交差する白い弧を描いていた」と回想する。

アメリカ軍は日本軍の2倍の機数と経験豊富なパイロットを擁しており、日本軍の爆撃機や雷撃機がバラバラになって海に落ち始めると、すぐにその事実が顕著に表れ始めた。あるアメリカ人パイロットは「空は煙と飛行機の破片でいっぱいだった」と回想した。そこを生き延びた日本軍機は、護衛艦群から放たれる対空砲火の範囲内に入るまで、ヘルキャットに追いかけられながら目標に向かった。対空砲火の範囲に入る時点で、ヘルキャットは離脱し、日本機を下にいる艦艇の砲手に任せた。駆逐艦トワイニングの砲術士官は「空は彼ら彼我の航空機でいっぱいだった」と回想した。彼の艦と他のすべての護衛艦は、あらゆる口径の速射砲で攻撃を開始し、「鋼鉄の堅固な幕」を張って、更に日本軍爆撃機を撃墜した。第1波攻撃に参加した69機の日本軍機のうち、わずかに1機だけが戦艦サウスダコタに十分な距離にまで近づき、爆弾を投下した。空母に到達できた機は1機もなかった。

その功績のほとんどはアメリカ軍パイロットのものだった。エセックスの航空団を率いていたデビッド・マッキャンベル中佐は自ら5機を撃墜した。ヴラシウ自身も6機を撃墜した。「煙がまだ空中に立ちこめている」空戦の現場を横切って戻ってきたとき、ヴラシウは「海上に燃えるような油膜」が「長さ35マイルにわたって模様を描いて」広がっているのを見たと回想している。

日本軍機と正規空母の損害 その朝の後刻に、より大規模な日本軍の攻撃が1回あり、その日の午後にはさらに2回の攻撃があった。ヘルキャット戦闘機の群れと対空砲火の弾幕を通り抜けることに成功したのはわずか数機だけだった。1機が空母バンカーヒルに至近弾を与えたが、大きな被害はなく、空母は飛行作業を続けた。長い一日が終わるまでに、日本軍は358機の飛行機を失い、パイロットを含む搭乗員のほとんどを失った。アメリカ軍がグアム上空で撃墜した飛行機を加えると、日本軍の航空機損失は400機を超えた。アメリカ軍の航空機損失は33機だった。さらには、日本側のその膨大な犠牲にも拘わらず、アメリカの艦船は重大な損害を受けてはいなかった。戦闘があまりにも一方的だったので、空母レキシントンに帰還した後、民間人としても熱心な狩猟家であるジギー・ネフ大尉は、ポール・ブイエ飛行隊長に「まるで七面鳥撃ちのようだった」と語った。ブイエがそれを報告書に記したため、その呼び方が定着した。この戦闘を戦った飛行士たちにとって、これ以後フィリピン海海戦は「マリアナの七面鳥撃ち」として知られることになる。 ミッチャーはパイロットの能力に満足していたが、敵空母を追撃する機会を与えられなかったことに依然として失望していた。彼はまだ知らなかったが、日本の空母部隊は既に大きな打撃を受けていた。その日の朝8時10分、それは航空攻撃が始まる前だが、アメリカ潜水艦アルバコアのJ・W・ブランチャード中佐は、新鋭空母大鳳に魚雷1本を命中させることに成功した*。装甲のしっかりした大鳳はそれを振り払ったかのように、ほとんど速力を落とさず、飛行機を発進させ続けた。しかし、艦の奥深くでは、破裂した航空燃料タンクから漏れ出たガソリン蒸気が甲板スペースに広がり始めた。一方、もう一隻のアメリカ潜水艦カヴァラの艦長ハーマン・コスラーは、真珠湾攻撃以来の歴戦の空母翔鶴を視界に捉え、わずか1200ヤード(1100 m)の距離から魚雷6本を発射した。そのうちの3本が命中し、格納庫甲板で燃料を入れていた雷撃機の間で二次爆発を多数引き起こした。午後1時30分、火災が鎮火できなくなったため、松原博艦長は退艦を命じた。翔鶴は艦首から沈没し、艦尾はほぼ垂直に立ち上がり、1200人以上の乗組員を道連れにして海中に没した。そのわずか30分後、先に被弾した大鳳の内部で拡散したガソリン蒸気が引火して大爆発を起こし、大鳳も沈没した。小沢は大鳳を旗艦としていたが、旗艦を重巡洋艦羽黒に移し、乗り移った。空からの攻撃がなくても、小沢は最大かつ最も強力な空母2隻を失っていたのである。

米攻撃隊発進 しかし、ミッチャーはサイパンに繋ぎ止められている(と彼は見ていた)ことに不満を持ち続けていた。ついに6月20日、日本軍の艦隊が完全に撤退すると、スプルーアンスは鎖を切り、ミッチャーを解放して日本の艦隊を索敵に行かせた。それはミッチャーが期待していたよりも時間が掛かってのことだった。東の風が吹いていたため、19日の空戦中は飛行機の発進と回収のため、ずっと敵から遠ざかる方向に向かって航行することを余儀なくされていた。その結果、彼が敵を追跡するために向きを変えた時には、彼の艦隊は戦闘が始まったときの地点から100マイル以上東にいた。その失われた距離を回復するだけで4時間かかり、午後遅くになってようやく偵察機の1機から確かな目撃報告を受け取った。そのパイロットの報告によると、敵空母は275マイル離れており、それはアメリカの爆撃機にとっては少し遠すぎた。それとも?。ミッチャーは、自軍の航空機が攻撃を行っている間に、自分たちの空母が全速力で西に向かって航行すれば、帰還のための飛行距離は大幅に短縮され、ほとんどの航空機が安全に帰還できるだろうと計算した。彼が後の行動報告で書いているように、これが日本の攻撃部隊を「きっぱりと」破壊する最後のチャンスかもしれないと考えた。彼は攻撃隊を発進させることを決断するまでに、ほんの10分ほど迷った。最初に飛行甲板上にいた航空機が空中に舞い上がった後、偵察機のパイロットは修正報告を送ってきて、それによると日本の空母は最初の報告よりも遠く、330マイル以上離れていた。ミッチャーは攻撃隊を呼び戻さなかったが、第2波の攻撃隊準備は取り止めた。 216機のアメリカ軍機が夕暮れ時に日本軍に追いついた。薄れゆく光の中、一部は日本軍の対空砲火の瞬きに導かれて、アメリカ軍は急襲して攻撃し、小沢が残していた少数の戦闘機を簡単に撃退した。そして空母飛鷹を撃沈し、瑞鶴ほか数隻に損害を与えた。生き残った日本の空母は、わずかな航空機を除いてすべてを奪われ、本国への帰国航海を続けた。 米軍のパイロット救助努力 しかし、米軍のパイロットはまだ空母に戻らなければならず、すでに飛行していた距離を考えると、それは大きな問題だった。アメリカのパイロットたちはグループになって東へ向かい、そのほとんどが燃料を節約するのに最適な高度である7,000フィート(2100 m)で飛行し、燃料計の針がどんどん下がっていくのを見つめていた。そんな中で、多くの飛行機のエンジンが咳き込み、ブツブツと音を立て、そして停止した。ガス欠だった。パイロットたちは短距離無線機で自分の状況を伝え、呼び出し符号と場所を形式的に告げた後、次々と着水していった。残りの機は東へ飛行を続けた。  マーク・ミッチャーは1944年6月20日、米空母レキシントンのオープン艦橋で、タバコを片手に、小沢の空母への攻撃からパイロットが戻ってくるのを待っていた。 U.S.National Archives photo no. 80-G-236867 ミッチャーは空母レキシントンの艦橋ウイングで待機し、日が暮れていく中、続けざまにタバコを吸いながら時折あごをさすっていた。彼は発進命令を出した時点で、パイロットたちが帰還するのは困難であり、多くは帰還できないだろうということをわかっていた。例え帰還できたとしても、いつものように夜間に艦が消灯していたら、暗闇の中で空母を探すのに十分な燃料がないだろう。彼はそれがわかっていたので、最初の帰還機がレーダーに映ったとき、彼は艦間通信(TBS)無線でメッセージを送った。「ハクトウワシ、私はブルージャケット本人だ。ライトを点けろ」。各空母と護衛の巡洋艦は、航行灯に加えて、30インチ(76 cm)の巨大なスポットライトをまっすぐ夜空に向けて照射し、帰還するパイロットへの標識とした。もし日本の潜水艦が近くにいたなら、それは「ここにいるぞ」と告げているようなものだった。

海戦の結果 それでも、ミッチャーは不満を抱き続けた。彼は残りの日本空母が逃走したことに不満を抱き、特に日本軍の第二の部隊が巧みに身をかわして攻撃に出ることを計画していないことが明らかになった後にも、6月19日に攻撃を許可しなかったスプルーアンスを、完全に許すことはできなかった。スプルーアンスを大いに賞賛していたニミッツでさえ、実際にそうできていたかもしれないことについて、悔しそうに書いている。6月の行動概要の中でニミッツは、もしスプルーアンスがミッチャー部隊に敵への突進を許していたら、「決定的な艦隊航空戦が行われ、日本艦隊は破壊され、戦争の終結が早まった可能性があると、議論されるかもしれない」と書いている。こうした見方は、その後の出来事に長い影を落とすことになる。

|