ダンピール海峡の悲劇

太平洋戦争が始まったばかりの頃、マレー半島沖で英国戦艦プリンス・オブ・ウェールズが日本の陸上機によって撃沈され、航空援護なしに行動している海上軍艦に対して航空機が決定的に有効なことが実証された。そしてこの教訓は、ガダルカナル島をめぐる長期の戦いの間にさらに確認された。アメリカ軍がヘンダーソン飛行場を所有し続けたこととカクタス航空部隊の存在が、東京急行を阻止する上で重要だったことがわかったのだ。日本軍がガダルカナルから撤退した後、南太平洋での作戦が新たな局面に入った1943年春、航空優勢が決定的な条件であることがまたもや確認された。

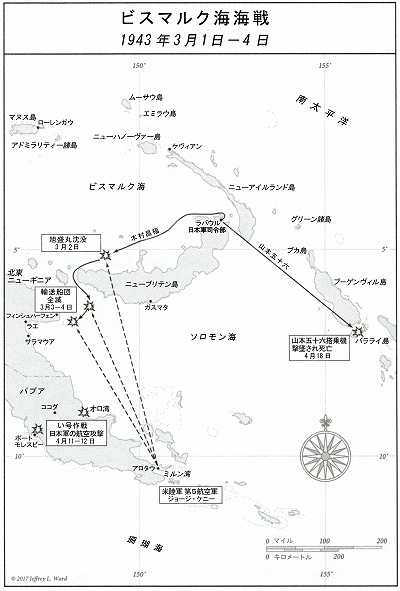

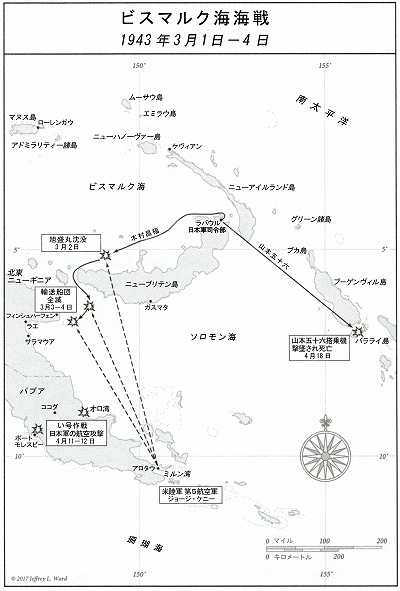

日本軍は真珠湾攻撃の日から、アメリカ軍が最終的に反攻に出てくることをわかっていた。それを打ち負かすための日本軍の計画は、南太平洋の島々の基地のネットワーク内にある多数の強力な地点を攻撃させることによって攻撃側を消耗させるというものだった。日本軍はこのような戦闘でアメリカ軍がいくつかの戦術的勝利を収める可能性は受け止めていたが、無気力なヤンキーは間もなく損失の大きさにうんざりし、交渉による戦争終結に同意するだろうとも考えていた。それゆえガダルカナル島を失った後、日本軍はこれらの前進基地の多くを強化しようとした。その一つがニューギニア島北部の港湾都市ラエで、わずか50マイル内陸のワウにいるオーストラリア軍から既に圧力を受けていた。1943年1月、日本軍はラバウルからラエに4,000人の兵士を乗せた3隻の輸送船からなる強力に護衛された船団を派遣し、2月には山本提督がさらに大きな船団の派遣を承認した。今度は6,000人の兵士を乗せた8隻の輸送船を、木村昌福(まさとみ)少将率いる8隻の駆逐艦が護衛することになった。木村少将のふさふさとしたセイウチ口ひげは、第一次世界大戦中に何千枚もの募集ポスターで挑戦的な顔を見せていた英国陸軍将校ハーバート・キッチナー卿にちぐはぐに似ていた。護送船団は零戦の上空援護を受けることになるが、木村は天気予報が知らせているビスマルク海の不安定な気象状態が船団の援護になることを期待した。ただし輸送船に詰め込まれた兵士たちにとっては、不快感を増すことになるであろうが。

しかし悪天候は、アメリカの暗号解読者たちには何の障害にもならなかった。この頃にはステーション・ハイポは飛躍的に増強されており、まもなく太平洋地域統合情報センターと改名され、1000人以上の職員が働く組織となった。それにより、アメリカ軍が傍受できるメッセージの数とメッセージを解読する速度が劇的に向上した。1943年2月、暗号解読者たちは日本軍の通信を十分に読み取り、ニューギニア東端のミルン湾でマッカーサーの航空部隊を指揮するアメリカ陸軍のジョージ・ケニー少将にラエの増援についての警報を送った。ケニーはアメリカ軍とオーストラリア軍の爆撃機に護送船団を攻撃するよう命じた。3月1日には、木村が期待していた厚い雲が船団の上空を覆い、連合軍の索敵機から隠していたが、翌日に発見され、そのうちの1機が1,200人の兵士と2,000立方メートルの弾薬を積んだ兵員輸送船旭盛丸に爆弾を命中させた。爆弾は弾薬を爆発させ、それによって旭盛丸は沈没した。護衛していた日本軍の駆逐艦2隻が生存者875人を拾い上げ、船団の前方を疾走して先にラエに送り届けた。結果的に、この先に送り届けられた兵士たちは幸運だった。

翌3月3日、ケニーは輸送船団を殲滅するために100機以上の爆撃機を送り込み、午前10時頃、晴れ渡った空の下で主戦闘が始まった。その頃には日本の船団はフオン湾に入り、目的地まであと数十マイルのところまで来ていた。輸送船に乗っていた5000人近くの兵士たちは、南の水平線にニューギニアの海岸を見ることができたが、誰一人としてそこに到達することはできなかった。

この航空攻撃で連合軍は、「反跳爆撃」として知られる新しい戦術を採用した。特別に改造されたB-25 Cミッチェル爆撃機が、波の高さのすぐ上を飛行し、5秒の遅延信管を装備した爆弾を投下した。これにより、静かな湖に投げられた石のように、爆弾は標的の側面に衝突するまで水面をスキップした。この戦術を使って、パイロットたちは投下した37発の爆弾のうち17発が命中したと主張し、護衛艦の1隻に乗っていた日本の水兵の一人は、連合軍の飛行機が輸送船を破壊するのを見て、恐怖を感じた。「マストは転がり落ち、船橋は粉々に吹き飛び、運んでいた弾薬に敵の爆弾が命中して、船全体が吹き飛んだ」。

一方、高空を飛んでいたB-17大型爆撃機は、2万フィート(6,000

m)の高度から爆弾を投下した。高高度から投下された爆弾が船に命中することはまれだったが、2発の爆弾が愛洋丸に命中し、そのうちの1発がボイラーに貫通して爆発した。駆逐艦荒潮が生存者を拾い上げるために停船し、すぐにその甲板は500人以上の生存者で埋め尽くされた。しかし兵士たちの休息は一時的なものとなる。アメリカ軍のミッチェル爆撃機は、前方射撃の12.7 mm機関銃を8門装備しており、荒潮のすぐ上を飛んで機銃掃射飛行を繰り返した。増田禮二はその猛攻をこう振り返った。「弾丸とその破片で艦は蜂の巣のようだった。蒸気パイプがすべて破裂し、艦は沸騰するがごとく熱くなった」。荒潮は舵が動かなくなり、操舵不能となって他の駆逐艦と衝突した。愛洋丸から救助されたばかりの日本兵たちは、2度目の退艦を余儀なくされた。彼らが救命ボートやはしけに乗り込むと、アメリカ軍爆撃機はまたもや低空飛行で機銃掃射した。「我々は退艦しようとしたが、マストとほぼ同じくらいの低空を飛んできた飛行機が機銃掃射してきた」と増田は振り返る。後にケニーは、水中の生存者を撃ったことに対して「ニューギニアの海岸が近かったので、救命ボートが兵士たちを目的地まで運び、そこでアメリカ人やオーストラリア人と戦って殺すことになるだろう」と、理由を示して正当化している。それでも、2か月前に "マッシュ"・モートンが救命ボートを破壊したように、水中にいる生存者を機銃掃射したことは、戦争の暴力がいかに人道的行動の境界線を曖昧にするかを示すもう一つの例だった。

まだあった。輸送船団の上空掩護のために飛行していた零戦がウッドロウ・ウィルソン・ムーア陸軍中尉のB-17を撃墜したとき、彼と11人の乗員は脱出した。パラシュートで海に向かって空中を降下していた彼らは、3機の零戦によって空中で機銃で撃たれた。憤慨したアメリカ人には、これは救命ボートの生存者を標的にするよりもさらに悪いことだと捉えられ、そのニュースはすぐに戦隊内に広まった。翌日の朝のブリーフィングで、アメリカ軍のパイロットたちは浮いているものは何でも撃つように勧められた。3月4日、アメリカ軍の爆撃機は、いかだや残骸にしがみついている日本人たちが散らばっている海上を低空飛行したとき銃撃し、何百人もが死亡した。パイロットの何人かはただただ怒っていた。「私は日本人の野郎を一人残らず殺してやりたかった」と宣言した者もいた。また、「気が進まない」と感じながらも、義務感からやっていた者もいた。ケニー自身は、「ジャップは命乞いはしないし、何も期待してはいない」と言っただけだ。飛行機が去った後、アメリカ軍のPTボート部隊が到着し、サミュエル・エリオット・モリソンが「ボート、いかだ、残骸の中にいる生存者を殺すうんざりするような仕事」と呼んだものを遂行した。そのような行為についての調査は、当時もその後も行われなかった。それが今戦われている戦争の戦い方だった。

* * *

3月4日の日暮れまでに、日本の輸送船8隻すべてと駆逐艦8隻のうちの4隻が沈められた。旭盛丸からの生存者875人だけがラエにたどり着いた。あと1,400人が沈没を免れた駆逐艦によってラバウルに連れ戻され、また日本の潜水艦が数百人を救助した。一握りの者は近くの島に流れ着いたが、そこでオーストラリアのパトロール隊に捕らえられ、殺された。残りの3,000人以上は海で非業の死を遂げた。一方のアメリカ軍は6機の航空機と13人の犠牲を出しただけであり、その中にはムーアのB-17の搭乗員が含まれていた。アメリカ軍はこの兵員輸送船団の壊滅を「ビスマルク海海戦」と命名した。従来の意味での戦闘とは言い難かったが、実質的な航空援護なしで海上を行く水上艦艇が航空攻撃に脆弱で、無防備な標的でさえあることが改めて示された。

Craig L. Symonds 著 粟田亨 訳

原書 World War II at Sea : A Global History

トップページへ

|