第三次ソロモン海戦

第1夜戦 (混戦)

ガダルカナル島では、戦力を増強する競争を、アメリカ軍と日本軍が続けていた。ここ南太平洋でも、戦闘服を着た心配げな船酔いした若者たちが、彼らを戦場に運ぶ鋼鉄船に詰め込まれたが、ここでは彼らは砂漠ではなくジャングルに降り立った。ここでも海上輸送の問題は、枢軸国のほうが連合国よりもはるかに深刻だった。東京急行はガダルカナル島への恒常的な夜間航行を続けていたが、駆逐艦を人員や物資を運ぶ輸送手段として使用することは、ばからしいほど非効率だった。1隻の軍隊輸送船は駆逐艦1隻の20倍の人数を運ぶことができた。駆逐艦から荷物を届けることは、さらに問題が多かった。駆逐艦が浜辺に近づくと、乗組員が物資を詰めた密閉されたドラム缶を舷側から落とすということもした。これは、潮流がそれらを岸に運び、一方浜辺の日本兵がそれらを見つけて回収できることを期待してのことだった。

このような手段の非効率性を認識していた山本は、3万人を満載した11隻の軍隊輸送船の大船団を派遣することで、それまでより危険の大きい作戦の実施を決めた。それを援護するために、彼はまた、英国とアメリカが北アフリカ侵攻(トーチ作戦)のために使用した艦隊に近い規模の艦隊戦力を送った。輸送船を護衛する駆逐艦12隻に加え、近藤中将指揮下の援護部隊として、戦艦4隻、重巡3隻、軽巡3隻、駆逐艦21隻、さらに三川中将指揮下の支援部隊として重巡4隻を投入した。参加した空母は幾分小型の隼鷹だけだったが、アメリカ軍は損傷しているエンタープライズしか持っていなかったので、日本軍は航空勢力でも優位に立っていた。というか、ガダルカナル島のアメリカ軍飛行場を無力化できれば、そうなっていただろう。そのために、近藤の戦艦2隻が14インチ砲でヘンダーソン飛行場を砲撃する計画だった。そうすればエスペランス岬の近くで輸送船が兵士たちを降ろす間、カクタス航空部隊(ガダルカナル島ヘンダーソン飛行場の米軍航空部隊)を地上に足止めすることができるだろう、と考えられた。

第1夜戦(混戦)

ハワイのステーション・ハイポの暗号解読者たちによって、日本の計画を知ったハルゼーは、ガダルカナルに自らの援軍を派遣した。 11月9日、第182歩兵連隊の半数を含む6000人の兵士を乗せた7隻の輸送船がニューヘブリディーズ諸島とニューカレドニアからガダルカナルに向けて出航した。輸送船は無事に到着し、近藤の艦隊の接近も知らされたケリー・ターナーは、護衛部隊を攻撃部隊に編成し、接近する日本軍に立ち向かわせた。しかしそれは無理難題だった。新任のダニエル・ J・キャラハン少将が指揮するアメリカ軍水上部隊は、重巡2隻、軽巡3隻、駆逐艦8隻で構成されており、この部隊では近藤の戦艦群にはとても敵わないだろう。

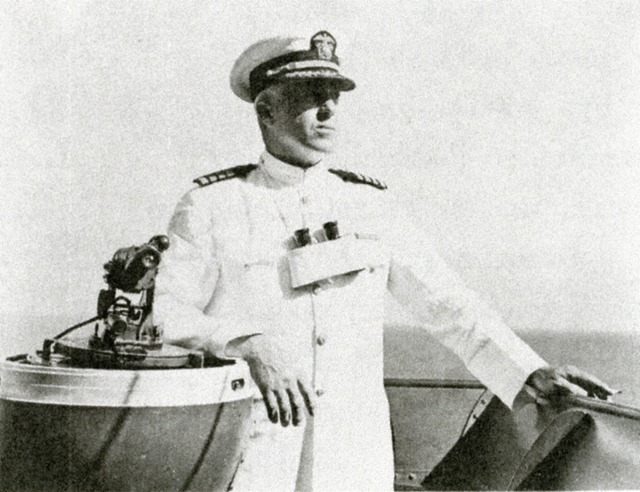

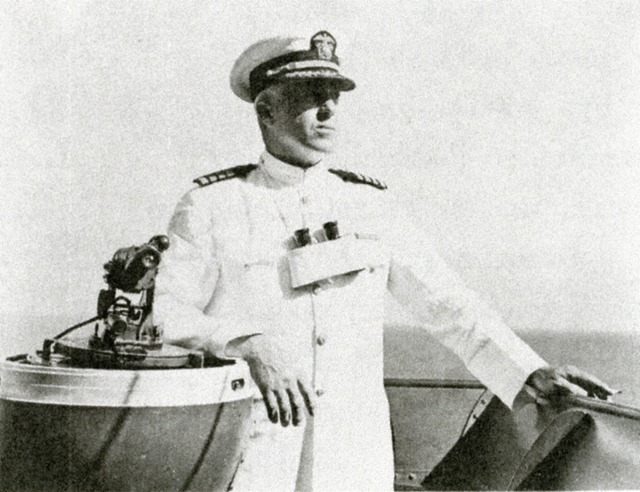

重巡洋艦サンフランシスコの艦橋ウイングにおいて、白正装姿でポーズをとるダニエル・J・キャラハン少将。この場所は1942年11月13日、第三次ソロモン海戦で日本戦艦比叡の14インチ砲弾を浴びて戦死した場所の近くである。

U.S. National Archives photo no. 80-G-20824

そしてキャラハンが問題だった。白髪が印象的な彼は、ルーズベルトの海軍補佐官を務めた後、ゴームリーの参謀長を務めた。戦闘士官として頭角を現すことを切望していた彼は、海上で指揮を執るために管理業務から外れることを求めていた。それは賞賛に値する本能だったが、キャラハンはガダルカナル周辺海域での戦闘経験がなかった。そんな彼が、サボ島沖海戦(エスペランス岬海戦)で勝利した、非常に尊敬されていたノーマン・スコットに取って代わって指揮を執ることになった。キャラハンの到着にともなって、スコットは軽巡洋艦アトランタに乗ることになった。表向きは副司令官だが、作戦上は何の責任もなかった。11月12日の日没後 (アメリカ軍がトーチ作戦でカサブランカを確保した日) 、キャラハンは接近しつつある日本軍に立ち向かうため、ガダルカナル島のルンガ岬を出発した。彼は敵の戦艦を相手にしては太刀打ちできないことをわかっていた。最善の希望は、陸上砲撃を中止せざるを得ないと敵に確信させるのに十分なダメージを敵に与えることだった。それは全く絶望的とは言えないまでも、それに近い希望だった。

キャラハンが北に向かっている時、阿部弘毅(ひろあき)は近藤の戦艦2隻(比叡と霧島)、護衛の軽巡洋艦1隻と駆逐艦11隻を率いて南に向かっていた。阿部は水雷の専門家で、11日前に中将に昇進したばかりだった。海軍内では慎重だという評判があり、一部では過度にそう思われていた。しかし夜間の陸上砲撃作戦では、大胆さも革新性もほとんど必要とされないはずだった。

11月12日の夜遅く、阿部の部隊がガダルカナル島に近づいた時、彼の艦隊は熱帯の嵐に包まれ、雨があまりに激しかったのでお互いを見失った。そのこととその直前の操艦によって日本艦隊の陣形は乱れた。

もちろん雨はアメリカ軍のレーダーにとって何の障害にもならず、11月13日金曜日の午前1時30分、ヘレナの新しいSGレーダーは14マイル離れた敵艦の存在を明らかにした。

アメリカ軍が20ノットで北上し、日本軍が18ノットで南下する中、双方の距離は急速に縮まり、それはヘレナのレーダー担当士によって適切に報告された。10,000ヤード(9,100 m)......6,000ヤード(5,500 m)......4,000ヤード(3,700 m)! アメリカ駆逐艦の魚雷手と巡洋艦の砲手は発射・発砲命令を待ち望んだが、その命令は来なかった。アメリカ艦隊ではレーダーは非常に新しいものだったので、キャラハンのようなその能力に不慣れな士官たちは、レーダーに頼ることをためらったのである。キャラハンは状況を明確に把握していなかったため、何の命令も出さずにひたすら敵軍に向かっていった。その結果、彼は奇襲ができた有利さを捨ててしまった。

雨が上がると、阿部の旗艦比叡の見張り員が 「前方に4つの黒い物体...軍艦のように見える。右舷5度」 と報告した。5度! それはほとんど真正面である! ある目撃者によると、阿部は両手で顔を覆っていたという。彼の最初の命令は、陸上砲撃用にすでに砲に装填されていた砲弾を、対艦用の徹甲弾に入れ換えることだった。それによって、乗組員たちが必死になって弾薬を交換しようとする中、下の弾薬庫では、それを見ていた者が「大混乱」と呼んだ状態を引き起こした。ミッドウェー海戦での南雲の空母群のように、日本の戦艦は、リフト近くに積み上げられた両方の種類の兵器によって、一時的に脆弱な状態に陥った。しかしアメリカ軍は2つの艦隊が急速に接近する中、砲撃開始待機を続けた。

ついに、わずか2,000ヤード(1,800 m)の地点で、日本の軍艦が探照灯を点灯させた。双方の艦艇は衝突を避けるためか、もしくは、より良い角度を得るために必死に操艦した。2つの艦隊は、たちまち互いに混じり合い、まとまりを失った。艦船は戦列を成しているのではなく、入り乱れていた。サミュエル・エリオット・モリソンが後に言ったように、彼らは「バケツの中の雑魚のようだった」。アメリカ駆逐艦オバノンの副長は後にこう書いた。「真夜中に至近距離で戦われた大海戦の衝撃と恐怖と凄まじさを適切に説明できる人はいない」と。駆逐艦カッシング

でアメリカ艦隊の戦列を率いていたエドワード・N・パーカーは、それを「明かりが消えた酒場の乱闘」に例えた。遅ればせながらキャラハンは、「奇数」の艦に右舷への砲撃を命じ、「偶数」の艦に左舷への砲撃を命じることで、混乱に秩序を与えようとした。しかし既に、艦の順序がでたらめになっており、各艦長が自分の艦が奇数なのか偶数なのかを把握しようとすると、混乱が増すばかりだった。駆逐艦アーロン・ウォードの艦長は、「搭載していた砲はすべて撃ち、魚雷を左舷と右舷に発射した」と回想している。ヘレナでは、混乱はしていたにせよ、指示が矢継ぎ早に出された:「全速前進!右舷に砲撃!目標変更!左舷艦首の標的を狙え!全速後進」。

この異常な状況により、小型艦の数隻が戦艦の横に接近した。ヘレナの士官の一人は、「私たちはとても近くにいたので、砲撃が始まったとき、日本軍の艦に乗っている日本人を実際に見ることができた」と回想している。実際、両軍の艦船は非常に接近していたため、阿部の旗艦の主砲は、小型のアメリカ艦船を砲撃するほどには射角を下げることができず、一方、比叡を狙って放たれたアメリカ軍の魚雷は、爆発の準備が整うのに十分な航走時間がなく、比叡の舷側で跳ね返されただけだった。それでもヘレナと4隻のアメリカ駆逐艦は、比叡に5インチと6インチの砲弾を数百発撃ち込んだ。駆逐艦ラフィーは20ミリ機関砲まで使用し、比叡の艦橋を掃射し、阿部の参謀長を死亡させ、阿部自身も重傷を負った。この大型戦艦はこのような攻撃を受けても沈没の危険はなかったが、操舵装置と火器管制装置が破壊され、また上部構造物が粉砕され、上部構造物の火災はキャラハンの旗艦サンフランシスコを含む大型アメリカ艦の目立つ標的となった。

混乱の中で、多数の同士討ちが起こった。ヘレナの士官は「標的を見つけて撃ち、それが敵であることを願う」というやり方を採らざるを得なかった。しばしばそれが間違っていた。重巡ポートランドの艦長、ローレンス・デュ・ボースは、「燃えている艦や粉砕された艦が多い混乱した情景の中で、敵艦と味方艦を区別できなくなった」と回想した。アトランタは間もなく相対する旗艦同士の砲撃戦に巻き込まれ、初期の犠牲となった。キャラハンはすぐに「味方艦を撃つな!」と命令したが、サンフランシスコを除くすべての艦はこの命令を無視した。アトランタは、2本の魚雷と両舷からの砲弾命中を受け、とても救えないほどに破壊され、多数の死者の中にはノーマン・スコットも含まれていた。次はサンフランシスコだった。比叡の14インチ砲弾4発が艦橋を直撃し、キャラハンを含む艦橋のほぼ全員が死亡した*。撃った砲弾の数と重量の両方により、日本軍はすぐに優勢になった。わずか数分のうちに、巡洋艦ポートランドとジュノーが魚雷の命中を受け、駆逐艦ステレットとラフィーが炎上した。ラフィーは弾薬庫に火が回り、大爆発を起こした。全戦闘時間は34分に過ぎなかった。アメリカの軍艦のうち、比較的無傷だったのは軽巡洋艦ヘレナと駆逐艦フレッチャーだけだった。

* その殉難に敬意を表して、スコットとキャラハンは死後に名誉勲章を授与された。

キャラハンの巡洋艦と駆逐艦からなる戦隊が、阿部の大きな勢力に手荒く扱われるのは必然だったのかもしれないが、比叡に対するアメリカ軍の攻撃の激しさに、負傷した阿部はヘンダーソン飛行場への砲撃を中止して撤退することを決めた。第一次ソロモン海戦(サボ島海戦)の後の三川のように、彼はあまりにも早く試合を放棄してしまった。ヘレナを除くすべてのアメリカ軍艦が大きな損傷を受けていたので、彼は損傷を受けていない戦艦霧島を先へ送り込んでいれば、ほとんど危険を冒さずに任務を遂行できたかも知れない。そうしてヘンダーソン飛行場を使用不能にし、カクタス航空部隊を地上にとどめていれば、阿部の指揮権を救えたかもしれない。彼はそうせずに、知られていた慎重さを発揮し、自分の司令官旗を巡洋艦に移し、北へ向かった。損傷した比叡は5ノットほどしか速力が出せず、遅れをとり、13日の金曜日に太陽が昇ったとき、カクタス航空部隊の航空機が、比叡がまだ200マイルの作戦行動範囲内で足を引きずるようにゆっくり走行しているのを発見した。1年近く前には、陸上基地から発進した日本の航空機が英国戦艦プリンス・オブ・ウェールズをマレー半島沖で撃沈した。今回は戦闘状況が逆転しており、ガダルカナル島から発進してきた雷撃機と、ニューヘブリディーズ諸島のエスピリトゥ・サント島からやってきた高高度のB-17が繰り返し攻撃し、36,600トンの比叡は海底に沈んだ。

山本は激怒し、帰港前にもかかわらず無線で阿部の指揮権を解いた。阿部は4日後、まだ顔に包帯を巻いたままトラック諸島の大和艦上で報告を行ったとき、山本の参謀長に「艦と一緒に沈めばよかった」と言った。

アメリカの艦について見ていくと、まだ浮いていた艦はひどく打ちのめされていた。できるだけ多くの損傷艦を復活させるために、損傷艦は修理のためにエスピリトゥ・サントに送られた。そこに向かっている途中で、8月にサラトガを損傷させたのと同じ潜水艦伊-26の横田稔中佐がサンフランシスコに魚雷を発射した。その魚雷は目標を外れたが、軽巡洋艦ジュノーに命中した。それはジュノーの弾薬庫で爆発したものと思われ、それに続く爆発によって艦は粉々に吹き飛んだ。見ていた者は「火山から噴き出すかのように空に向かって噴煙の塔」が立ち上がるのを見たと回想する。他の艦に乗っていたアメリカ人には、誰も生き残ることは不可能に思えた。その場にいた最上級士官、ヘレナのギルバート・フーバー大佐は、生存者を探すために立ち止まって他の艦を危険にさらすわけにはいかないと思い、座標を報告した後、エスピリトゥ・サントに向かった。数日後に救助隊が到着したとき、ジュノーの乗組員660人のうち、わずか10人だけが生存していた。

『海の第二次世界大戦』より抜粋

トップページへ

|