※ PCM音源 : Windowsの起動などで鳴るチャラララ〜ン等の音。ファイルの拡張子は.WAVです。

MIDI音源 : ゲームのバックミュージックなどで使用される音。ファイルの拡張子は.MIDです。

やっぱり音のでないゲームでは面白みが半減してしまうので(笑)早速音源ボードを購入してこないといけない(キッパリ)ということで、早速音源ボード購入計画が発動しました。(^^;)

さて、第9話でも書いてますが、拡張を行おうと思ったときに音源ボードにもPCIバス用の製品とCバス用の製品という2種類の製品が存在します。PCIバスの少ないPC−9821ではCバス用の製品がいいと思うかもしれませんが、今回はPCIバス用の製品を購入することにしました。理由としてはBENCHのところでも書いてますが、Cバス用の製品はノイズが載りやすいです。(特にLINE−IN等の外部から入力した音に対して悪い。)また、Cバス用の製品では音を再生するときにシステムに与える負荷がPCIバス用製品より多いです。さらにCバス用の製品とPCIバス用の製品では価格が大幅に違います。特に今回はMIDIの音をならすために音源を増設するため、普通にサウンドボードを増設するよりは多くのお金がかかります。そのような点を考慮すると(PCIバス用・・・2,000円〜4,000円,Cバス用・・・20,000〜30,000円)普通に考えてもこれはPCIバス用の製品を購入するするしかありませんでした。テへッ(笑)

※ PCIバス用の製品を一度購入してみたかったというのもありました。(ただし、PCIバス用の音源カードでPC−9821で動作保証されているのは皆無と言っていいほどありません。ということで、動作保証外の領域なのですが、基本的にはPC−9821のPCIバスで動作します。)

PCIバス用のサウンドボードにもウン万円もする高級な製品はありますが、今回は低予算で行きました。

ということでPCIバス用の音源ボードを購入することにしたのですが、友人の薦めもありXwave−6000という製品を購入してきました。(3,600円)購入後、早速取り付け作業に入りましたが・・・入らない(爆)。たいていのサウンドカードには「MIDI/ジョイスティック」ポートというのがあるのですが、この取り付けねじがかなり下の方に付いてあるためXt13の本体に接触して入らないのです。まあ、これはある程度予測していましたので(インターネットで情報を仕入れていた。)下のねじを取り外し、問題なく取り付けました。

早速ドライバーを入れていろいろなファイルを再生してみましたが・・・結構音がいいです。PCM音源に関しては全くと言っていいほどノイズが載りませんし、MIDI音源に関してもとりあえず問題なくなってくれます。強いて言うならばMIDI音源に関してはXv13の118音源小亀ボード(MIDI音源サブボード)の音よりは深みがないので(安っぽい)寂しいところもありますが、元々の金額が違いますので(118音源・・・35,000円(合計),Xwave−6000・・・3,600円)まあしょうがないかなと思ってます。

このように基本的には良い商品だったのですが、1つ大問題が発生しました。それはSIMCITY3000の音が割れるのです。他のソフトについては全く問題ないのですが、このソフトだけは音が割れ割れになってしまうのです。最新ドライバーを入れてみたりしてみたのですが結局この問題だけは解決することができませんでした。(この辺が3,600円の商品の限界かもしれないです。(^^;))

※ 他のアプリケーションでは全く問題がないところが?なんですよね。

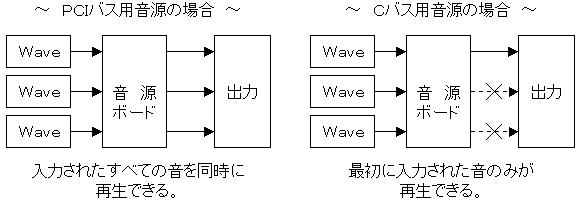

それとPCIバス用の音源を今回使用して初めてわかったのですが、Cバス用の製品と異なりPCIバス用の製品はサウンドをいくつでも並列で再生できるのです。いままでのCバス用音源だとwaveファイルを再生しようとした場合、1つずつしか再生できなかったのですが、PCIバス用音源の場合2つでも3つでも同時に再生させることができるようになりました。

|

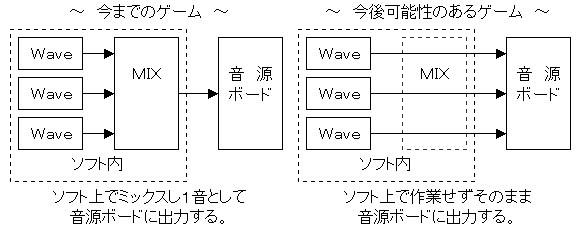

このことがどういうことを意味するかというと、例えばゲームなどでたくさんの音を鳴らすときに、今まではソフト上で1つの音のデーターに変換して(ミックス)音声ボードに出力していたのが、これからは各自そのまま音源ボードに音のデーターを送り込むことでそのまま再生できるということです。

|

現在の所はゲームメーカーの方でも音声をミックスして出力していますが、これからはゲームソフトの開発者がそういうことを考えずにソフトを制作していく可能性が出てきたということを感じつつ、今回の増設を終わらせました。

※ 後で分かった話ですが、複数の音を同時に再生できる&できないはCバスであるかPCIバスであるかというのは問題ではなく、それよりもドライバソフトの作り方の問題みたいです。(Windows2000では内蔵音源(Mate−X PCM)でも複数の音を再生できるという情報あり。)