1)間伐効果とは?

一般に間伐効果とされるものには「年輪幅のコントロール」、「目的の径級にそろえる」、「気象害の防止」、「不良木の淘汰」、「林床植生の繁茂を促し土壌を保全する」などがあります。このうち、「不良木の淘汰」以外は間伐によって空隙を作り残った木により広い生育空間を与え、またその与え方をコントロールすることによっておこなうものです。一般に間伐効果はこれらを総合したものとされることが多いようです。しかし、総合的なものと考えると難しいので、ここでは単純化して「残存木に、より広い生育空間を与える」という点について考えてみました。

2)間伐によって広がる樹冠空隙は各立木均等ではなくまた不連続的に広がる。

従来の間伐方法にはいろいろあり、それぞれに得失があります。しかし、最近では伝統的な施業体系を持たない一般の林業地では、林分密度管理図を用いて間伐必要量を決めるやり方がポピュラーです。この林分密度管理図は樹木の生態的な詳しい調査によって作られたものでその有効性は疑う余地もありません。森林をある一定のまとまりとして扱った時、見事に適合する様子には感動すら覚えます。

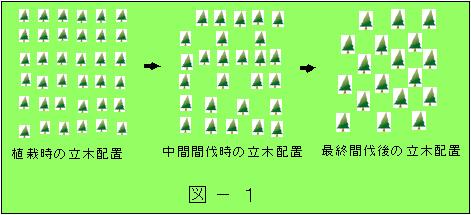

しかし、3,300本/haで植栽された人工林で十分な保育間伐を行い40年後に800本になったとき、ある立木はまわりが間伐され樹冠のまわり全部の空間を広げるかもしれませんが、隣同士がそのまま残されて片側にしか生育空間が広がらず肩身の狭い思いをしながら生育している木もあります。各立木の相対的な位置関係には変化はなく、たとえば20%間伐したとしても残存木全部の生育空間がまわりに均等に20%広がるわけではないのです。けれども、全体としてみれば密度効果の法則にきれいに適合しているのです。図-1のように従来の間伐では一度に残った木のまわりすべてが間伐されたわけではなく、樹冠を接していたまわりの木は順次間伐されたものだと思います。

このように、各立木の生育する空間の広がりはそれぞれに均等ではなく不連続であるのに、全体として見事に密度管理図に適合するということから、樹木の集団は樹冠周囲が均等に開けなくても正常に生育する力があると考えても良いのではないでしょうか。

3)間伐によってどのようにまわりの空間が開けるか?

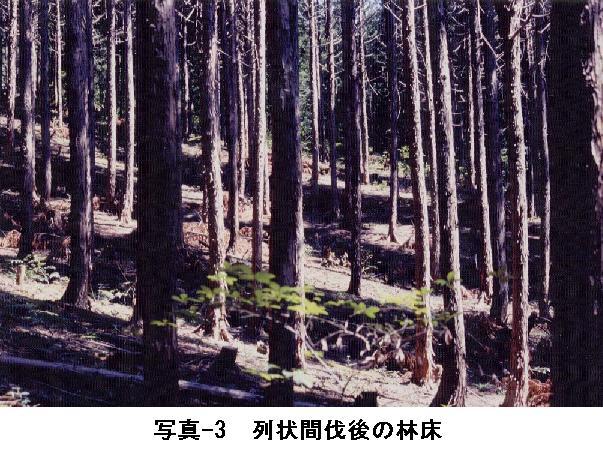

写真-1は任意の位置の立木を間伐対象とする従来の間伐によってできたヒノキ林の樹冠空隙の様子です。たいてい、従来の間伐では樹冠空隙はこのようになるのではないでしょうか。写真-2は列状間伐によってできた樹冠空隙の様子です。空隙が一列に繋がっている様子がよく分かります。写真3はこの林内の様子です。林床に到達した光が列状間伐の樹冠空隙の様子をよく表しています。

列状間伐の場合このように樹冠空隙ができ樹冠の片側だけが開けることはよく知られています。しかし、従来の間伐でも図-1の最終間伐ように一度に50%も間伐してしまうような極端な場合以外はぞれの残存木のまわりがすべて開けているわけではないのです。もちろん最終的な成立本数は植栽時の1/3程度に減らされるので残存木の樹冠周囲は十分に開けるわけですが、それまでの間伐の繰り返し途中では樹冠周囲の一部しか開けていないのです。

このように間伐における樹冠空隙を考えると、列状間伐はこれのみで間伐に対応するのは無理があるとしても従来の間伐と組み合わせることにより間伐効果を十分発揮させることができるのではないでしょう

か。

か。3.間伐による樹冠変化をコンピュータシミュレーションで見る

同じ条件の実際の林地で従来の間伐と列状間伐をおこない、樹冠空隙の変化を比較対照することは試験地の確保や試験経費の点で簡単にはできません。そこで、35年生のヒノキ林に40m×40mのプロットを設け立木位置図を作成しました。そして、3残1伐を念頭に平均5.7mおきに集材線を設けその支障木を間伐する方法の列状間伐と、これと同一の間伐本数になるように従来の間伐法で選木を行った場合について、残存木の樹冠が今後どのように広がって行くことができるかをコンピュータシミュレーションで検討しました。間伐対象はプロット内454本の内157本で本数間伐率は34.6%でした。

シミュレーションの概要はこちらをご覧ください

全く間伐効果の無かった残存木(占有メッシュ数の増加しなかった木)の割合は列状間伐が61本20.5%、従来の間伐が15本5.1%と大きく違っていましたがそれ以外はだいたいに似たような傾向を示していました。また、試しに残存木のうち間伐効果を受けない木がまとまっているところの15本を追加して間伐したものとしてシミュレーションしたところ従来の間伐に近くなりました。(詳細は林学会関西支部、森林応用研究8、77〜80p)

4.実際の林地での間伐による樹冠の開け方

シミュレーションではなく実際の間伐作業による樹冠空隙の違いを確認するため、従来の間伐と列状間伐それぞれ約0.5haの間伐作業試験を行った40年生、1640本/haのヒノキ林で樹冠空隙の比較を行ってみました。図-4はその中に設けた調査プロット(40m×40m×2)の立木位置図です。中央から右側が列状間伐で、植栽列を間伐するのではなく伐採帯2.5m、残存帯5.0mを平行に設定する方法で、本数間伐率31.1%となりました。左側が従来の間伐で、不良木の淘汰を中心とし、30%程度の間伐率を目標に選木しましたが、本数間伐率39.6%と少し高くなりました。

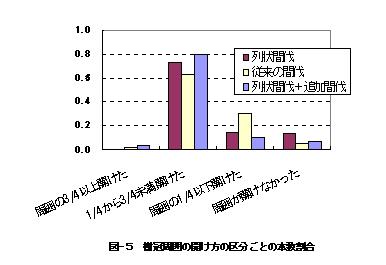

間伐による樹冠空隙の変化を正確に把握するには間伐前後の樹冠投影図を作成することが必要ですが、設定した調査プロットのすべての立木についてこれを作成することは限られた時間と予算ではなかなかできません。そこで、間伐前は両プロットとも何カ所かの空隙はあるもののほぼ同様に樹冠が閉鎖していることを確認したのち間伐作業を行い、間伐後に樹冠周囲の開け方を4段階の大まかな基準を設けて目視により調査しました。(図-5)

まわりがほとんど開けた木は従来の間伐区だけにあり、半分程度開けた木は列状間伐区が少し多く、一部が開けた木は逆に従来の間伐区が多く、まわりの開けなかった木は列状間伐区が多くなっていました。

このように、従来の間伐も、列状間伐も樹冠周囲が半分程度開けたものがほとんどでそれほど違いがない結果でした。ただし、間伐前後で詳細な樹冠投影図を作成して厳密に量的比較をしたものではありませんので、今後はこれらのより詳しい検討が必要と考えます。(詳細は林学会関西支部、森林応用研究9-2、19〜22p)

このように、従来の間伐も、列状間伐も樹冠周囲が半分程度開けたものがほとんどでそれほど違いがない結果でした。ただし、間伐前後で詳細な樹冠投影図を作成して厳密に量的比較をしたものではありませんので、今後はこれらのより詳しい検討が必要と考えます。(詳細は林学会関西支部、森林応用研究9-2、19〜22p)