奣梫丗

亂柤徧亃丂戞俋夞 崙嫬孯帠梫嵡孮 擔拞嫟摨妛弍挷嵏抍丂

亂搉峲挷嵏婜娫亃丂暯惉俀侽擭乮俀侽侽俉擭乯係寧侾俇擔乮悈乯乣俀侽侽俉擭係寧俀係擔乮栘乯

亂挷嵏斖埻亃丂媽枮廈崙偺搶晹崙嫬梫嵡偐傜惣晹崙嫬梫嵡孮傑偱丄拞崙杒晹墶抐挷嵏丅

亂挷嵏売強亃丂

仭搶晹崙嫬抧懷

屨摢梫嵡乮係侾噋炛抏朇幚抏偺幚應娪掕丄堚婞抏張棟曽朄巜摫丄係侾噋炛抏朇朇搩恮抧惛枾寁應丄朚恖堚懱杽憭抧妋擣丄拞栆屨嶳庡恮抧曵夡媦傃曐懚忬嫷妋擣摍乯丂

仭惣晹崙嫬抧懷

撿嫽埨椾丂傾儖僔儍儞梫嵡抧懷丂堚峔孮乮屲嵆峚乮偆偝偙偆乯旘峴応墕懱媦傃妸憱楬偺幚應娪掕丄敀楾瑭摴戝宆僩乕僠僇幚應娪掕丄朇戜幚應娪掕懠乯

僲儌儞僴儞愴応乮彨孯昣摜嵏丒僲儌儞僴儞攷暔娰媽娰朇抏慡悢挷嵏丂媦傃怴娰廂憼堚暔偺擔拞嫟摨娪掕嶌嬈乯丂

愴屻弶偺僴僀儔儖梫嵡戞擇抧嬫(堦晹僄儕傾乯偺扵嵏丂乮丂奜崙恖傊偺尋媶岞奐偼崱夞偑弶傔偰丂乯

僴僀儔儖梫嵡攷暔娰廂憼堚暔偺擔拞嫟摨娪掕嶌嬈丂

僴僀儔儖撿曽丂僶僄儞僴儞壔妛丒嵶嬠暫婍幚尡応媦傃栰愴恮抧摜嵏

戝嫽埨椾梫嵡丂堚峔孮偺扵嵏仺敪尒仺娪掕

僴僀儔儖撿曽丂欫撿恮抧偺扵嵏仺敪尒仺娪掕丂

僴儖僺儞巗幮夛壢妛堾偵偰乽娭搶孯崙嫬梫嵡栤戣僔儞億僕僂儉乿偑奐嵜偝傟丄崱屻偺尋媶媦傃嫟摨挷嵏偺曽岦惈偵偮偄偰嫤媍

仯慡峴掱俋擔娫丂仯堏摦憤嫍棧丂栺侾俀丆侽侽侽僉儘

亂嶲壛幰亃丂擔杮懁尋媶幰丂俈柤乮壀嶳乣戝嶃乣嶰廳乣柤屆壆乣婒晫乣搶嫗乯

亂愱栧暘栰亃丂孯帠峫屆妛幰丄愴巎尋媶壠丄暫婍娪掕壠丄楌巎壠丄堚懓丄挬擔怴暦杮幮婰幰丄挬擔怴暦杮幮幨恀晹僇儊儔儅儞丄挷嵏僐乕僨傿僱乕僞乕懠

亂攈尛帠柋嬊亃丂JCR-KF屨摢梫嵡擔杮懁尋媶僙儞僞乕(杮晹丗壀嶳巗丂庱搒寳杮晹丗搶嫗搒挷晍巗丂拞晹擔杮杮晹丗婒晫導婒晫巗)丂

擔杮懁抍挿丗壀嶈媣栱丂暃抍挿寭挷嵏斍挿丗捯揷暥梇

亂拞崙懁嫟摨尋媶僷乕僩僫乕亃

拞壺恖柉嫟榓崙丂僴儖僺儞巗幮夛壢妛堾丂媦傃丂摨壢妛堾 娭搶孯崙嫬梫嵡尋媶強丂僲儌儞僴儞愴憟尋媶強

崟棿峕徣惌晎丂崟棿峕徣屨椦巗惌晎丂屨椦巗暥暔娗棟強丂屨摢梫嵡堚愓攷暔娰

撪儌儞僑儖帺帯嬫懠丄挷嵏抧揰奺抧曽惌晎媦傃奜帠曎岞幒丒岞埨嬊丂懠

亂姶幱亃

嵼擔杮拞崙戝巊娰丂拞崙拞墰揹帇戜乮俠俠俿倁乯丂儂儘儞僶僀儖揹帇戜丂屨椦揹帇戜懠

忋宖幨恀夝愢丂

嵍偐傜丂丗侾丏僲儌儞僴儞偺嵒敊抧懷傪摜嵏拞偺挷嵏抍幵椉丂俀丏屲嵆峚乮偆偝偙偆乯旘峴応偺峲嬻婡奿擺墕懱傪儗乕僓乕應嫍媀偱幚應拞偺挷嵏斍乮庤慜偼嶳杮巵丒墱偼捯揷暥梇巵乯丂俁丏愴屻弶傔偰敪尒偝傟偨媽棨孯嵟戝岥宎朇係侾們倣炛抏朇幚抏傪娪掕拞偺挷嵏抍丂係丏僲儌儞僴儞彨孯昣偱堚暔娪掕拞偺摨朁戝妛柤梍嫵庼丒捨栘悙惗巵乮拞墰乯丄塃偼僴儖僺儞幮夛壢妛堾偺彊愯峕巵丂拞墰偼捯揷巵丂丂拞墰墱偼挬擔怴暦幮丒塱堜桋擇婰幰丂丂俆丏僶僄儞僴儞摿庩幚尡応乮恮抧慡懱偺堦晹乯偱愢柧傪偡傞庡惾尋媶堳偺捯揷暥梇巵乮拞墰乯丂嵍偼挬擔怴暦幮丒擔媑寬屷僇儊儔儅儞丂俇丏戝嫽埨椾嶳柆偱挷嵏拞偺抍幵椉丂俈丏屨摢丒僂僗儕乕峕娸偺挬擔怴暦幮丒擔媑寬屷僇儊儔儅儞丂俉丏撿嫽埨椾嶳柆偱摜嵏拞偺嫟摨妛弍挷嵏抍丂俋丏戝嫽埨椾梫嵡堚峔丂朇寕偱曵夡偟偨偲巚傢傟傞恮抧丂拞墰偼庢嵽拞偺挬擔怴暦幮丒塱堜桋擇婰幰丂侾侽丏崙嫬梫嵡孮偺攝抲恾乮挬擔怴暦幮 2008.6.29 曬摴5柺摿愝巻柺傛傝乯丂侾侾丗拞抜塃幨恀丂摉帪偺暫巑偺帇揰亖戝嫽埨椾嶳拞偵峔抸偝傟偨屒棫揑峔憿偺僞僐僣儃偐傜彮偟摢傪弌偟丄僜楢孯恑峌曽岦傪傒傞

-------------------------------------------------------------------------

怴暦奺幮偱搉峲慜 曬摴

嶳梲怴暦偱偼戝嫽埨椾梫嵡挷嵏偺帠慜曬摴丄挬擔怴暦慡崙斉偱偼屨摢梫嵡偵娭偟偨摿廤婰帠偑婇夋偝傟傑偟偨丅

丂丂

丂丂

仾挷嵏愭峴曬摴丂嶳梲怴暦 慡導斉婰帠2008.1.28丂丂仾愭峴曬摴丂挬擔怴暦丂慡崙斉丂屨摢梫嵡摿廤婰帠丂2008.3.9

------------------------------------------------------------------------

搉峲屻丂挬擔怴暦 慡崙斉偱偺曬摴

堎椺偺戝宆摿愝巻柺偱丄悢搙偵傢偨傝慡崙斉偱曬摴偝傟傑偟偨丅偦偺巻柺傪徯夘偄偨偟傑偡丅

戞侾抏-----僲儌儞僴儞摿愝巻柺亄晄敪抏旐奞婰帠丂

挬擔怴暦丂暯惉俀侽擭乮2008乯俆寧侾侾擔丂挬姧俁俀柺媦傃俁係柺偵宖嵹偝傟傑偟偨丅丂

丂丂

丂丂

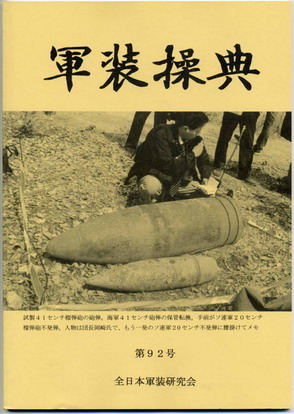

戞俀抏-----侾柺乽尪偺戝嫽埨椾梫嵡乿 敪尒亄杮柦挷嵏曬摴亂摿愝巻柺亃

挬擔怴暦丂暯惉俀侽擭(2008)俇寧俀俋擔丂挬姧丂侾柺丄媦傃丂俆柺乮摿愝巻柺乯偵宖嵹偝傟傑偟偨丅

------------------------------------------------------------------------

戞俋夞挷嵏抍丂庡梫挷嵏億僀儞僩曬崘乮彺乯

偼偠傔偵

丂戝棨偵偍偗傞娭搶孯偺孯帠巤愝丄偲傝傢偗崙撪偵椶椺偺側偄戝婯柾側僜枮崙嫬抧壓孯帠梫嵡孮偼丄偡傋偰偑嵟崅婡枾埖偄偲偝傟丄愝寁恾柺側偳偺帒椏偑堦愗巆偝傟偰偍傜偢丄峔抸偵巊栶偟偨拞崙恖楯岺偺栤戣傕廳側偭偰丄偦偺夝柧嶌嬈帺懱偑愴屻挿傜偔僞僽乕偲偝傟偰偒偨丅

丂侾俋俉侽擭戙偵弶傔偰僜枮搶晹崙嫬惓柺偺屨摢梫嵡偑妛弍尋媶偺懳徾偲偝傟偰埲崀丄孯帠梫嵡孮偵娭偟偰偼丄壢妛揑側妛弍挷嵏偲擔拞嫟摨偲偄偆庤朄偵傛偭偰斾妑揑椻惷側帇揰偐傜挿婜偵傢偨偭偰尋媶岎棳偑庢傝慻傑傟偰偄傞丅偟偐偟丄偦偺嫄戝偝備偊偵僀儊乕僕偟偯傜偄偙偲偵壛偊丄偙傟傑偱丄孯帠揑嬞挘偺懚嵼偡傞崙嫬抧堟偵廤拞偟偰偄傞偙偲偐傜擔杮偺儊僨傿傾偺庢嵽傕傎偲傫偳嫋壜偝傟傞偙偲偑側偐偭偨丅偦傟備偊丄懡偔偺擔杮恖偵偼丄擣抦偟偢傜偔丄攃埇偟偯傜偄傕偺偲偟偰懚嵼偟偰偒偨丅偙傟偵壛偊擔拞娭學偺鏰傒偑丄旈枾偺儀乕儖偵暍傢傟偨孯帠巤愝傊偺棟夝傪墦偞偗傞岠壥傪傕偨傜偟偰偄偨偙偲偼斲傔側偄丅

丂偟偐偟丄媽枮廈偵偍偗傞俈侽枩娭搶孯偺戝愴椡偑暫椡嫙媼婎抧偲偟偰丄撿曽嶌愴偺傎偲傫偳傪巟偊偨帠幚偼丄愴巎側傜傃偵孯帠愱栧壠偺娫偱偼椙偔抦傜傟偰偄傞丅懢暯梞愴憟偺攚宨傪棟夝偡傞忋偱丄偙偺帠幚偼偒傢傔偰廳梫偩丅偟偐偟丄偦偺娭搶孯偑偳偺傛偆側愴棯偺傕偲偵丄偳偆偄偭偨嶌愴峴摦傪偟偰偄偨偺偐丅偦偟偰偦偺嵟婜偵偳偺傛偆側帠懺偑敪惗偟偨偺偐丅拞崙戝棨偱偺宱尡偲帠幚傪丄傂偨偡傜朰傟傛偆偲偮偲傔偰偒偨傢偑崙偱偼丄懢暯梞愴憟偺攚宨傪棟夝偡傞忋偱妀偲側傞嵟戝偺帠徾偵偮偄偰丄傎偲傫偳擣幆偺宲彸偑側偝傟偰偄側偄丅

丂娭搶孯崙嫬梫嵡孮偼丄媽孯偑嶌偭偨悽奅嵟戝媺偺屌掕揑孯帠峔抸暔偱偁傝丄偙偺傛偆側婯柾偺孯帠巤愝孮偼傢偑崙偺崙撪偵偼懚嵼偟側偄丅崱傕側偍拞崙崙撪偵丄偦偺慡杄偺傎偲傫偳傪塀偟偨傑傑丄惷偐偵抧壓偵柊偭偰偄傞丅

丂崱夞偺嫟摨妛弍挷嵏偲挷嵏曬摴偵傛傝丄偙傟傑偱乽尪乿偲偝傟丄妋擣偝傟偰偙側偐偭偨嫄戝孯帠梫嵡堚峔孮亖戝嫽埨椾梫嵡偺懚嵼偲偦偺婯柾丄嬍嵱揑愴摤忬嫷偑敪孈丄夝柧偝傟丄懡偔偺崙柉偵擣抦偝傟偨丅偝傜偵丄偙偺敪尒偼丄俀侽嵨戙偐傜俈侽嵨戙傑偱偺暆峀偄愴屻悽戙偺愱栧壠偵傛偭偰扴傢傟偨丅庤朄偵娭偟偰偼丄奺庬暥專帒椏偺夝撉丄愴憟懱尡幰偐傜偺僸傾儕儞僌嶌嬈偵壛偊丄恖岺塹惎僨乕僞偲媽孯偺惛枾應検恾傪僐儞僺儏乕僞乕忋偱惍崌偝偣丄愴巎丒孯帠愱栧壠偺傾僙僗儊儞僩傪壛偊偮偮丄尰抧挷嵏梡偺惛枾恾柺傪彂偒婲偙偡偲偄偆丄孯帠峫屆妛尋媶巎忋偱傕弶偲側傞巃怴側曽朄偑梡偄傜傟偨丅帠慜挷嵏偵栺侾擭傪偐偗丄尰抧摜嵏偱偼抁帪娫偺娫偵丄枹摜抧堟偐傜栚昗暔傪妋幚偵扵偟弌偡偙偲偑偱偒偨丅崱屻偺挷嵏惛搙偺岦忋偵偮側偑傞婱廳側僲僂僴僂傪庤偵偡傞偙偲偑偱偒偨丅

丂偙偺傛偆側拞偱丄拞崙戝棨丄偲傝傢偗杮搚偐傜嵟傕棧傟偨僜枮惣晹崙嫬偱偺柍杁偐偮斶嶴側懳僜孯帠嶌愴偺幚懺偑柧傜偐偵側傝丄偦傟偑曬摴偵傛傝丄崙柉偺婰壇偵屻悽傊偺嫵孭偲偟偰崗傑傟偨偙偲偼丄愴杤幰傊偺壗傛傝偺嫙梴偵側偭偨偲峫偊偰偄傞丅

丂巎妛揑堄枴偵偍偄偰傕丄戞擇師悽奅戝愴枛婜偺傢偑崙偺懳僜愴棯偺摦岦丄偦傟偵娭傢傞楌巎丒孯帠尋媶偺椉柺偵彮側偐傜偢峷專偱偒偨丅摿偵媽枮廈崙丒惣晹崙嫬抧堟偱偺寖愴丄朚恖庴擄偵娭偟偰偼丄搶晹崙嫬抧懷埲忋偵戝偒側楌巎偺嬻敀偑偁偭偨丅崱夞偺戝婯柾側抧壓孯帠巤愝孮偺敪尒偵傛偭偰丄偦偺堦晹傪杽傔傞嶌嬈偺抂弿偵偮偄偨偲峫偊偰偄傞丅

丂

幨恀嵍乯戝嫽埨椾嶳柆偺嶳妜抧懷丒媽愴摤抧堟偵擖傞挷嵏抍幵楍乮愭摢晹乯丂丂幨恀塃乯崀愥偺側偐昗崅1,000倣偺戝嫽埨椾嶳柆嶳拞傪摜嵏拞偺挷嵏抍暃巜婗幵

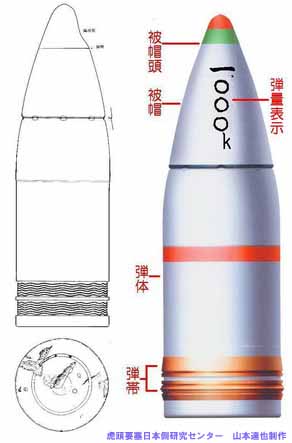

侾丄帋惢巐廫堦慦炛抏朇梡偺旐朮揙峛抏乮屨摢梫嵡乯

丂嶐擭俉寧偵屨摢梫嵡偱弌搚偟偨帋惢巐廫堦慦炛抏朇梡抏娵偺幚應挷嵏傪峴偭偨丅幚應偺寢壥丄慡挿偼1428.5噊丄嵟戝宎偼410噊偱偁傝丄旐朮傪桳偡傞偙偲偑暘偐偭偨丅鄖栻偲怣娗偼枹張棟偺傛偆偱偁傞丅旐朮晹傗抏掙柺偵偼丄晬嬤偱峴傢傟偨敋攋張棟帪偵晅偄偨偲尒傜傟傞孍傒傗娮杤偑懡悢尒傜傟傞丅抏娵壓晹偵庢傝晅偗傜傟偰偄偨抏懷偼攳偑偝傟偰偄偨偑丄偦偺壓偵偼抏懷乮摫娐乯傪巭傔傞攇忬偺慄偑攳偒弌偟偵側偭偰偄偨丅尰嵼偼曐娗忬懺偑埆偔慡偰攳棊偟偰偟傑偭偰偄傞偑丄弌搚捈屻偵偼敀怓揾憰偑巆懚偟丄旐朮晹偵偼抏検昗帵偲尒傜傟傞傾儖僼傽儀僢僩偲悢帤偑彂偐傟偰偄偨偲偄偆丅攇忬偺慄偲敀怓揾憰丄慡懱偺宍忬偐傜丄奀孯偑惢憿偟丄棨孯傊曐娗揮姺偝傟偨旐朮揙峛抏偱偁傞偲尒傜傟傞丅偙偺旐朮揙峛抏偼杮棃挿栧宆愴娡梡偱偁傞偑丄棨孯傊曐娗揮姺偝傟偨朇搩巐廫屲岥宎巐廫慦壛擾偱傕巊梡偝傟偨丅偙偺懠攷暔娰擖岥偵旐朮揙峛抏抏懱愭抂晹攋曅偑丄屨椦巗撪偺岞墍偵摨偠偔抏懱攋曅偑奺侾揰揥帵偝傟偰偄傞丅

乮幨恀嵍丂愴屻弶傔偰姰慡側尨宆傪偲偳傔偰敪孈偝傟偨丄擔杮棨孯嵟戝岥宎朇偺幚抏丂塃偼丄戝宆堚婞抏偺埨慡壔張棟曽朄偵偮偄偰拞崙懁偵巜摫偡傞捯揷暃抍挿丂塃丗旐朮揙峛抏幚應恾媦傃暅尦恾乯

俀丄僶僄儞僴儞幚尡応偺堚峔孮

丂奀漟帰撿曽偺僶僄儞僴儞偵偼丄娭搶孯偑撆僈僗丒嵶嬠偺幚尡傪峴偭偨愓偲偝傟傞堚峔偑懡悢巆懚偡傞丅堚愓偺拞怱晹晅嬤偱偼攏梡偲巚傢傟傞墕懱傪懡悢擣傔偨丅堚愓偺墢曈晹偱偼栰朇乮枖偼廫慦炛抏朇乯墕懱丄懳愴幵崍偑尒傜傟偨丅攏梡傗恖梡偺墕懱偼偲傕偐偔丄朇嵗傗懳愴幵崍偼幚尡応堚峔偲峫偊擄偄丅傓偟傠幚尡応巤愝傪奼挘偟偰恮抧偵揮梡偟傛偆偲偟偰偄偨偐丄偦傕偦傕戝晹暘偑扨側傞恮抧堚峔偱偁傞偲峫偊偨傎偆偑棟夝偟傗偡偄丅娭搶孯偑摉抧偱幚尡傪峴偭偰偄偨偺偼奺庬巎椏傗徹尵偐傜媈偆梋抧偼側偄偑丄廬棃偺傛偆偵慡偰偺堚峔傪堦妵偟偰乽幚尡応乿偲偡傞尒曽偼嵞峫偑昁梫偱偁傠偆丅

乮幨恀丂嵍忋丂僶僄儞僴儞偺墕懱丂嵍壓丂嶣塭拞偺挬擔怴暦幮丒擔媑寬屷僇儊儔儅儞乯

乮側偍丄摉堚峔孮偼俀侽侽侽擭俆寧偵摉尋媶僙儞僞乕庡惾尋媶堳偺捯揷暥梇巵偑尰抧摜嵏偺屻偵敪尒丄拞崙懁偵嫟摨敪昞傪悇慐偟偨傕偺偱偁傞乯

俁丄敀楾瑭摴乮嫽埨撿瑭摴乯僩乕僠僇

垻帰嶳巗奨偺撿搶栺俉噏偵媽徧乽敀楾瑭摴乿丄尰嵼乽嫽埨撿瑭摴乿偲屇偽傟傞揝摴梡僩儞僱儖偑偁傞丅拞崙懁偺愢柧偵傛傟偽僩儞僱儖偼慡挿3218.5m偱 1937擭偵奐捠偟偨偲偄偆丅偙偺僩儞僱儖搶擖岥杒懁偵巤愝杊旛偺丄抧忋係奒抧壓俀奒峔憿偺僐儞僋儕乕僩憿僩乕僠僇偑偁傞丅惣擖岥偵偼側偄丅奜暻偼嬋慄傪懡梡偟丄撪晹偵偼懡悢偺廵娽傪帩偮廵幒偺懠丄晽楥応傗挋悈憛偑偁傞丅墦栚偵傕旕忢偵栚棫偮戝偒側寶暔偩偑暻偼敄偔丄梫嵡傗栰愴恮抧偱偼忢幆偺媅憰傕慡偔峫椂偝傟偰偄側偄丅杮奿揑側愴摤偵偼挿偔懴偊傜傟側偄偩傠偆丅晅嬤偵暘晍偡傞懳僜愴梡偺恮抧孮偲偼愗傝棧偟偰峫偊傞傋偒偱偁傞丅側偍丄徍榓俈擭偵嶣塭偝傟偨郷廎慄嫽埨瑭摴搶擖岥偺嬻嶣幨恀偵傕摨條側僩乕僠僇偑幨偭偰偍傝乮尰忬枹妋擣乯丄庡梫側僩儞僱儖偺擖岥偵偼偙偆偟偨巤愝偑憿傜傟偨傛偆偩丅

(幨恀嵍丟敀楾瑭摴搶懁擖傝岥偵偁傞嫄戝側僩乕僠僇乯

係丄僲儌儞僴儞攷暔娰慜揥帵偺廫屲炛抏娵

僲儌儞僴儞攷暔娰乮媽娰乯偺慜偵偼丄乽榓暯乿偺帤偵側傞傛偆偵廫屲慦炛抏朇偺抏娵偑71敪暲傋傜傟偰偄傞丅偙傟傜偼慡偰栰愴廳朇暫戞堦楛戉偑嬨榋幃廫屲慦炛抏朇梡偲偟偰旛拁偟偰偄偨嬨擇幃炛抏偱偁傞丅怣娗偼晅偄偰偄側偄偑慡偰鄖栻偑擖偭偨忬懺偱偁傞丅姡憞抧懷偺偨傔丄揾憰偑椙岲偵巆傞屄懱傗丄旛拁抏栻偺桿敋偐揋偺朇寕偱攋懝偟偨屄懱傕偁傞丅偙偺撪惢憿擭偺崗報偼36敪偱敾撉偱偒丄徍榓13擭12寧偐傜徍榓14擭俁寧暘傑偱妋擣偟偨丅偄偢傟傕戝嶃岺彵惢偱偁偭偨丅抏懷偼崅抣偱庢堷偝傟傞摵惢偱偁傞偨傔丄慡偰抧尦柉偵攳偑偝傟偰攧傜傟偰偟傑偭偨傜偟偄丅偙偺偨傔抏懷傪屌掕偡傞偨傔偵崗傑傟偰偄偨乽儘乕儗僢僩乿傗乽挀懷乿偑娤嶡偱偒偨丅摿偵14擭3寧惢偺屄懱偵偼挀懷偺壛岺偑嶨側傕偺偑懡偔尒傜傟丄寖憹偡傞抏栻徚旓偵懳墳傪敆傜傟偰偄偨岺彵偺撪忣偑奯娫尒偊傞丅

乮幨恀嵍丗僲儌儞僴儞攷暔娰媽娰慜偵廤傔傜傟偰偄傞侾俆僙儞僠炛抏朇幚抏 丂丂塃丗朇抏偺慡悢娪掕挷嵏傪偡傞嶳杮庡擟尋媶堳丂偙傟傕愴屻弶傔偰偺挷嵏丂曅曽偼怣娗岴偵栘愷偑憓偝傟偨抏摢晹丄傕偆曅曽偼乽亅乿忬偺挀懷偑暲傫偱偄傞抏懷峚偺奼戝幨恀丅乯

幨恀嵍乯僲儌儞僴儞愴応愓抧偵岦偐偆搑拞丄撪儌儞僑儖帺帯嬫儂儘儞僶僀儖暯尨偵嶶嵼偡傞乽墫屛乿丂塃乯偲偵偐偔梤偑偄偭傁偄

俆丄僲儌儞僴儞偺晄敪抏怣娗

僲儌儞僴儞晅嬤偱偼丄尰嵼偱傕晄敪抏偵怗傟偰敋敪帠屘偵姫偒崬傑傟傞廧柉傗壠抺偑屻傪愨偨側偄偲偄偆丅幨恀偺傕偺偼丄崱擭敋敪帠屘偵憳偭偨巕嫙偺懱撪偐傜揈弌偝傟偨傕偺偱丄墿摵惢偺怣娗攋曅偱偁傞丅榖傪暦偔尷傝敋抏偵憰拝偝傟偨怣娗偑敋敪偟偨偲巚傢傟傞丅敋敪偑怣娗晹暘偩偗偱嵪傫偩偺偼丄偨傑偨傑撪晹婡峔偺堦晹偑宱擭楎壔偟偰偄偨偐晄椙昳偱偁偭偨偨傔丄怣娗偺敋敪偑鄖栻傑偱揱傢傜側偐偭偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅婏愓揑側帠椺偲尵偊傞丅

(幨恀嵍丗 僲儌儞僴儞愴応晅嬤偺暯尨偱敪尒偝傟偨嬻拞搳壓宆偺戝宆敋抏-晄敪抏-丂捒偟偦偆偵晄敪抏偵怗傟偰偄傞偑擔杮偱偼峫偊傜傟側偄岝宨丂壗偐偺徴寕偱敋敪偡傟偽幨恀偺慡堳偑懄巰偱偁傞丂丂幨恀拞丗挬擔怴暦婰帠偵偁傞旐奞帣摱偺懱撪偐傜揈弌偝傟偨怣娗偺攋嵱曅丂尰抧偵偰嶣塭丂丂丂幨恀塃丗摨偠偔尰抧偺晄敪抏偱丄傓偒弌偟偵側傝堦怗懄敪忬懺偲側偭偰偄傞怣娗丂丂忋宖偺挬擔怴暦婰帠嶲徠丂丂幨恀嵍壓丗晄敪抏怣娗偺朶敪偱恖嵎偟巜偑悂偒旘傫偩撪儌儞僑儖帺帯嬫梀杚柉偺巕嫙偺塃庤丅暊晹偵傕鄖楐偟偨怣娗偺攋曅偑懡悢撍偒巋偝傝揈弌庤弍傪偟偨愓偑巆偭偰偄偨偑幨恀偼峊偊偨偄丅 乛媽愴応偺丄偦傟傕抧昞晹暘偵偄傑偩偵戝検偵嶶嵼偟偰偄傞捠忢堚婞抏偼丄堦斒柉娫恖偑愙怗偟偰旐奞偵偁偆壜擻惈偑偒傢傔偰崅偄丅乯

俇丄戝嫽埨椾偺恮抧

丂僜楢恑峌帪丄奀漟帰乮僴僀儔儖乯偺搶曽栺80噏偺夊崕愇偐傜丄偝傜偵偦偺搶撿栺100噏偺攷崕恾偵帄傞奨摴増偄偵偼戝嫽埨椾恮抧偲憤徧偝傟傞丄嶰枩恖偺暫椡傪廂梕偱偒傞戝婯柾側恮抧孮偑峔抸拞偱偁偭偨丅偙偺恮抧偵偮偄偰偼丄懚嵼偦偺傕偺偼帒椏偐傜抦傜傟偰偼偄偨偑丄擔杮偺挷嵏抍偑擖偭偨偺偼弶傔偰偺偙偲偱偁傞丅恮抧孮偺拞悤偱偁傞塆戻帰乮僂僰乕儖乯嶳偵偼丄嶳偺捀忋偐傜旜崻嬝偵偐偗偰悢懡偔偺僐儞僋儕乕僩惢僩乕僠僇偑巆懚偡傞丅拞崙懁偼偙偺嶳偲廃曈偺恮抧孮傪憤徧偟偰乽塆搝帹梫嵡乿偲徧偟丄摿偵嶳捀偺恮抧傪乽擇摴椑巕庡恮抧乿偲屇傫偱偄傞丅晅嬤偵偼屲嵆峚旘峴応傛傝戝婯柾側旘峴応愓傕懚嵼偡傞丅

堚峔偺懡偔偼丄暫堳惐懅梡偺墕暳晹偲丄偦傟偐傜墑傃傞抧壓捠楬丄偦偺愭偵愝偗傜傟偨廵嵗偐傜惉傞丅奣偹岤偝侾倣慜屻偺僐儞僋儕乕僩偱憿傜傟丄廵嵗偺傎偐丄娤應強傗朇嵗偲巚傢傟傞傕偺傕偁傞丅偄偔偮偐偺巤愝偼丄愴屻僜楢孯偵敋攋偝傟偨偨傔丄尨宆傪棷傔偰偄側偄丅抧尦嵼廧偺墹偝傫偵傛傟偽丄偙偺嶳拞偵偼偙偺庬偺僩乕僠僇偑栺300売強懚嵼偡傞偲偄偆丅懠偵丄嶳忋偱偁傞偨傔悈偺妋曐偵晠怱偟偨傜偟偔丄挋悈憛傗懡偔偺堜屗偑尒傜傟傞丅

乮幨恀嵍丗戝嫽埨椾梫嵡堚峔丂幨恀嵍壓丗摨梫嵡堚峔孮偺懳僜慜慄偵埵抲偡傞婡娭廵嵗丂幨恀嵍壓丂屒棫揑峔憿偺抧壓恮抧傪挷嵏偡傞捯揷暃抍挿乮嵍乯偲庢嵽偡傞挬擔怴暦幮丒塱堜桋擇婰幰乮塃抂乯)丂乮幨恀塃壓丗僴僀價僕儑儞嶣塭偡傞挷嵏斍乯

俈丄欫撿恮抧乮摉僙儞僞乕偑怴偟偄庤朄偱敪尒偟偨嫄戝栰愴恮抧乯

欫撿恮抧偼奀漟帰撿曽栺40噏偵偁傞丄昗崅764倣偺媢椝忋堦懷偵峀偑傞恮抧偱偁傞丅塹惎夋憸偲娭搶孯抧宍恾傪僷僜僐儞忋偱崌惉偟丄巈嵶偵専摙傪壛偊偮偮堚峔恾傪昤偒婲偙偡庤朄偵傛傝丄偦偺慡杄偑柧傜偐偵側偭偨丅塹惎夋憸偺専摙偩偗偱偼恮抧偺敪尒偲偼尵偊側偄偺偱丄偙偺堚峔恾傪尦偵尰抧挷嵏傪峴偭偨丅

傑偢丄塹惎夋憸偺専摙偱偼丄師偺傛偆側撪梕偑柧傜偐偵側偭偰偄偨丅

恮抧婯柾偼丄懳愴幵崍偱抐懕揑偵埻傑傟偨斖埻偩偗偱傕搶惣栺3000m丄撿杒栺3000m偁傞丅恮抧偺拞墰偐傜杒敿偵偐偗偰偼栺200婎偺幵椉梡墕懱偑偁傝丄撿墢偵偼抴鍋偺憙忬偵岎捠崍偑孈傜傟偨曕暫恮抧偑暲傇丅曕暫恮抧偵偼朇嵗乮尰抧挷嵏偱懍幩朇墕懱偲抐掕乯偑懡悢尒傜傟傞丅偙偺懠偵係栧曇惉偺朇暫恮抧乮侾屄拞戉乯偑10売強掱搙丄僞僐僣儃偼悢昐婎埲忋懚嵼偡傞丅曕暫恮抧偺傑偲傑傝乮侾屄拞戉婯柾乯偑俁側偄偟係売強擣傔傜傟傞偙偲偐傜丄彮側偔偲傕曕暫侾屄戝戉丄朇暫堦屄戝戉乮慡偰偺恮抧偵晹戉偼擖傜偢丄懡偔偼恮抧曄姺帪偵巊梡偡傞傕偺偱偁傠偆乯掱搙偺恮抧偲巚傢傟傞丅廳朇偙偦側偄偑丄恮抧偲晹戉婯柾偐傜尒傟偽奀漟帰梫嵡偺堦屄抧嬫偵憡摉偡傞傕偺偱偁傞丅偙傟傜偲偼暿偵丄峏偵杒搶栺俀噏偺媢椝僩僢僾偵傕彫婯柾側恮抧偑偁傞偑丄枹姰惉偺傛偆偱偁傞丅

崱夞偺挷嵏偱偼恮抧撿墢偺拞悤晹廃曈傪挷嵏偟丄恮抧偑妋幚偵尰抧偵懚嵼偡傞偙偲偲丄塹惎夋憸偵傛傞堚峔恾偑廫暘桳岠偱偁傞偙偲傪妋擣偟偨丅側偍塹惎夋憸偱偼敾撉弌棃側偄抧壓巤愝偼妋擣偝傟偰偄側偄丅

(幨恀嵍丗丂崱夞怴偨偵敪尒偝傟偨欫撿恮抧偺懳愴幵崍丂搶梞嵟戝婯柾偺栰愴恮抧偲峫偊傜傟傞丅丂丂拞丗欫撿恮抧偺挷嵏億僀儞僩傪扵偡挷嵏斍偺嶳杮庡擟尋媶堳丂嵒敊抧懷偱偼栚報偑側偄偺偱丄媽孯應検抧恾嵗昗偲俧俹俽應埵僨乕僞偲偺徠崌丄偦偟偰側偵傛傝抧宍傪撉傒庢傞擻椡偲姩偑僇僫儊偲側傞 丂丂塃丗塹惎夋憸偲娭搶孯應検抧恾偐傜嶌惉偝傟偨欫撿恮抧堚峔恾丂拞晹崙嵺嬻峘偵偰乯

仸乯摉奩恮抧偼屨摢梫嵡擔杮懁尋媶僙儞僞乕偵傛傞撈帺偺挷嵏庤朄偱敪尒偝傟偨丅

嬶懱揑偵偼丄僶僄儞僴儞抧嬫廃曈偺塹惎幨恀傪惛嵏偟偰偄傞夁掱偱僠僃僢僋偝傟丄偦偺屻丄孯帠峫屆妛幰傜偺庤偵傛傝丄塹惎幨恀偺曗惓嶌嬈偲暲峴偟偰丄栺侾擭娫傪偐偗偰惛枾嶌恾嶌嬈偑幚巤偝傟偨丅杮擭丄偦偺僨乕僞傪傕偭偰尰抧偵擖傝丄摜嵏偺忋丄妋擣丄娪掕偟偨丅偙傟偼孯帠堚峔偺峫屆妛挷嵏偲偟偰偼丄悽奅偱弶傔偰嵦梡偝傟偨庤朄偱偁傞偲峫偊偰偄傞丅

俉丄屲嵆峚旘峴応

屲嵆峚乮偆偝偙偆乯旘峴応偼丄屲嵆峚廃曈偵憿傜傟偨恮抧孮偺拞怱晹丄?乮仸侾乯帰壨嵍娸偺扟掙暯栰偵棫抧偡傞旘峴応偱偁傞丅拞崙懁偺愢柧偵傛傟偽丄僲儌儞僴儞愴偵攕杒偟偨擔杮孯偑丄懳栔屆愴棯忋偺摉抧偺桳岠惈傪擣幆偟丄1940擭6寧偐傜1942擭偵偐偗偰寶愝偟偨傕偺偲偄偆丅懠偵傕壗売強偐偺旘峴応偑懚嵼偡傞丅

屲嵆峚乮偆偝偙偆乯旘峴応偼丄屲嵆峚廃曈偵憿傜傟偨恮抧孮偺拞怱晹丄?乮仸侾乯帰壨嵍娸偺扟掙暯栰偵棫抧偡傞旘峴応偱偁傞丅拞崙懁偺愢柧偵傛傟偽丄僲儌儞僴儞愴偵攕杒偟偨擔杮孯偑丄懳栔屆愴棯忋偺摉抧偺桳岠惈傪擣幆偟丄1940擭6寧偐傜1942擭偵偐偗偰寶愝偟偨傕偺偲偄偆丅懠偵傕壗売強偐偺旘峴応偑懚嵼偡傞丅拞怱偲側傞偺偼慡挿1200m丄暆100m偺搶惣曽岦妸憱楬偱丄慡柺偑4m巐曽偱嬫愗傜傟偨僐儞僋儕乕僩偱曑憰偝傟偰偄傞丅偙偺妸憱楬偲偼暿偵丄杒惣栺俀噏偺廤棊撪偵傕傎傏摨婯柾偺僐儞僋儕乕僩曑憰偺搶惣妸憱楬偑偁傞丅妸憱楬偺椉抂偐傜丄撿懁傪幹峴偡傞傛偆偵1杮偺桿摫楬偑晅偗傜傟偰偄傞丅暆20m偱丄偙傟傕摨偠曑憰偱偁傞丅桿摫楬偺撿懁偵偼俋婎偺旘峴婡梡僐儞僋儕乕僩惢墕懱偑偁傞丅墕懱偺惓柺偵偼拞崙懁偑乽抏栻屔乿偲愢柧偡傞僐儞僋儕乕僩巤愝偑偁傞丅偙傟偼俋婎慡偰摨條偱偁傞丅墕懱偺奐岥曽岦偼婎杮揑偵搶岦偒偲惣岦偒偺傕偺偑岎屳偵側偭偰偍傝丄抏栻屔偲憡傑偭偰慡懱偺杊嫐惈傪崅傔傞岺晇偑偝傟偰偄傞丅幚應偟偨墕懱偼搶偐傜係婎栚偺傕偺偱搶岦偒偵奐岥偡傞丅庡梫悺朄偼撪朄挿偝18.6m乮屻晹捠楬崬傒慡挿22.0m乯丄惓柺暆22.5m乮梼捠楬晹16.9m乯丄慡崅5.9m偱偁傞丅奐岥晹偺彮偟撪懁偵偼嵍塃偺堷偒屗傪愝抲偟偨偲尒傜傟傞屗戃忬偺巤愝偑偁傞丅撪暻偺娤嶡偐傜丄杮懱偼搚閈摢傪憿偭偨忋偵僐儞僋儕乕僩傪棳偟偰惉宍偟丄撪晹偺搚嵒傪憕偒弌偟偰姰惉偟偨偙偲偑暘偐傞丅奜柺偼挌擩側儌儖僞儖巇忋偘偺忋丄僞乕儖忬偺杊悈嵻偑揾傜傟偰偄傞丅尰嵼偼戝敿偑棳幐偟偰偄傞偑丄姰惉摉弶偼丄撪晹偐傜憕偒弌偝傟偨搚嵒偑墕懱傪旐偆傛偆偵惙傜傟偰偄偨丅

丂偄偢傟偺摿挜傪尒偰傕丄撪抧偺傕偺傛傝堦抜暋嶨偐偮挌擩側憿傝偱丄椶椺偑側偄丅拞崙懁偺愢柧偑側偗傟偽丄擔杮孯偺傕偺偱偼側偄偲敾抐偟偰偟傑偄偦偆側傕偺偱偁傞丅旘峴応慡懱偺曐懚忬懺傕椙岲偱丄巎愓偲偟偰偺壙抣偼嬌傔偰戝偒偄丅

乮仸偝傫偢偄偵挍乯

乮幨恀塃丗屲嵆峚乮偆偝偙偆乯旘峴応偺峲嬻婡奿擺梡偺墕懱丂拞乯 墕懱壆忋偱儗乕僓乕應掕乮捯揷乯丄壓偱俧俹俽應埵乮壀嶈乯傪偡傞挷嵏斍丅戝偒偝偑懡彮偛憐憸捀偗傞偩傠偆偐乯

俋丄僴僀儔儖梫嵡戞擇抧嬫乮堦晹乯弶挷嵏乮幏昅拞乯

偙傟傑偱擔杮恖偼偍傠偐堦斒偺拞崙恖偵傕岞奐偝傟偰偙側偐偭偨僴僀儔儖梫嵡偺戞擇抧嬫偺堦晹僄儕傾偑丄崱夞弶傔偰丄摉挷嵏抍偵懳偟偰尋媶岞奐偝傟偨丅

乮埲壓幏昅拞偱偡乯

幨恀嵍丗僴僀儔儖梫嵡抧壓鈛鈡偱夝愢偡傞捯揷暃抍挿丂幨恀塃丗僴僀儔儖梫嵡撪晹丂嵍壓丗僴僀儔儖梫嵡攷暔娰廂憼堚暔偵娭偟偰壢妛揑娪掕偺巟墖傪峴偆嫟摨挷嵏抍偺寁應斍

偁偲偑偒丂戝嫽埨椾梫嵡堚峔孮敪尒偵婑偣偰

丂儐乕儔僔傾戝棨搶晹偵偼戝嶳柆偑懡偄丅僇儉僠儍僣僇敿搰杒晹偵偼僐儕儍乕僋嶳柆丄僐儖僀儅嶳柆丄偦偟偰儘僔傾増奀廈偺僔儂僥傾儕儞嶳柆丄偦偺杒晹偵偼僗僞僲儃僀嶳柆丄偦偟偰拞崙搶杒晹偺撪儌儞僑儖惣晹崙嫬傪娧偔戝嫽埨椾乮戝僔儞傾儞儕儞乯嶳柆丅媽枮廈崙帪戙偵偼丄偨傇傫抦傜側偄恖偑偄側偐偭偨偩傠偆丄偙偺戝嫽埨椾偺柤慜傕丄傢偑崙偺婰壇朰媝偺棳傟偺側偐偱丄壗偐堎師尦偺嬁偒傪傕偮偵帄偭偰偄傞丅

丂戝嫽埨椾嶳柆偺憤墑挿偼擔杮楍搰偺杮廈偵旵揋偡傞侾俀侽侽僉儘丅嵟崅俀侽侽侽儊乕僩儖丄暯嬒揑側報徾偲偟偰偼侾侽侽侽乣侾係侽侽儊乕僩儖媺偺旜崻偑側偩傜偐偵懕偔嫄戝嶳柆偱偁傞丅偦傟偼惣偺儌儞僑儖偲拞崙搶杒晹傪妘偰傞宍偱撿杒偵怢傃偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄媽枮廈崙偵偲偭偰丄惣偺杊塹儔僀儞偵妶梡偱偒傞傑偨偲側偄帺慠偺忛暻偩偭偨傠偆丅偦偺忛暻偺捀忋抧懷偵丄孯帠巤愝傪偮偔傞偺偼丄偙傟傑偨丄孯偺敪憐偲偟偰偼晛捠偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄戝嫽埨椾梫嵡偺峔抸帪婜傪擭昞偵憓擖偟偰傒傞丅僲儌儞僴儞帠審偑侾俋俁俋擭丄偦偟偰戝嫽埨椾梫嵡抸忛奐巒偑侾俋係侽擭丄恀庫榩峌寕偑侾俋係侾擭偲側傞丅俙仺俛仺俠偲偄偆傛偆偵扨弮側棳傟偱傒傞偩偗偱傕丄婲彸揮偲丄摉帪偺孯埥偄偼掗崙擔杮偺愴棯偺曄慗偑尒偊偰偔傞丅

丂堦曽丄屨摢梫嵡偼崙嫬梫嵡偺拞偱傕傕偭偲傕弶婜丄侾俋俁係擭偐傜峔抸偑奐巒偝傟偨丅枮廈帠曄偑侾俋俁侾擭丄侾俋俁俀擭偵偼枮廈崙寶崙丄侾俋俁俁擭偵崙嵺楢柨扙戅丄偦偺擭埲崀偺孯偺懳僜嶌愴寁夋偼丄乽搶晹崙嫬惓柺撍攋乿偱偁傝丄偁傑傝擣抦偝傟偰偄側偄帠崁偱偼偁傞偑丄撈僜愴偺愴嫷偄偐傫偱偼丄僜楢傊偺愭惂揑恑峌傕恀寱偵専摙偝傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅娭搶孯摿暿墘廗偼偦偆偄偭偨惈奿偺傕偺偩丅屨摢恮抧峔抸僗僞乕僩偺梻擭偵偼惣晹崙嫬偺戝梫嵡丒僴僀儔儖恮抧偺峔抸傕奐巒偝傟丄惣晹曽柺偑杊屼偲偟偰柧妋偵埵抲偯偗傜傟偨丅

丂梫嵡娭楢偱丄儓乕儘僢僷偺撈暓崙嫬偵栚傪揮偠傞偲丄僼儔儞僗孯偑憤椡傪嫇偘偰峔抸偟偨梫嵡慄丒儅僕僲儔僀儞偑丄屨摢梫嵡偺峔抸偑巒傑偭偨俀擭屻偵姰惉丄堦曽僪僀僣偼丄侾俋俁俉擭偐傜僕乕僋僼儕乕僪儔僀儞偺峔抸偵偐偐偭偰偄傞丅偙偺椉梫嵡儔僀儞偼丄悽奅嵟戝偺孯帠梫嵡孮偱偁傞偑丄偦偺慡杄傪僀儊乕僕偲偟偰攃埇偡傞偙偲偼棨抧偵崙嫬慄傪帩偨側偄擔杮恖偵偼崲擄偐傕抦傟側偄丅乮傑偭偨偔偺梋択偵側傞偑丄儕儏僢僋儀僢僜儞娔撀偱僕儍儞儗僲偑庡墘偡傞塮夋乽僋儕儉僝儞儕僶乕俀丂栙帵榐偺揤巊偨偪乿偵偼儅僕僲儔僀儞偲巚傢傟傞巤愝偑晳戜偲偟偰搊応偡傞丅偟偐偟丄偦傟傕偛偔堦晹偱偟偐側偄丅乯

丂孯帠巤愝丄偟偐傕丄扨側傞僩乕僠僇傗朇戜偱偼側偔丄梫嵡恮抧偵娭傢傞僾儔儞傪昍夝偄偰偄偔偲丄摉帪偺孯偺愴棯偑柧椖偵尒偊偰偔傞丅崱夞丄懡偔偺孯帠愱栧壠偺嫤椡偲娪掕偵傛傝丄戝嫽埨椾梫嵡偑乽戅楬側偒嬍嵱慜採偺嫄戝恮抧乿偲偟偰挘傝弰傜偝傟偰偄偨偲偄偆丄嬌傔偰廳梫側帠幚偑敾柧偟偨丅暫巑偵偲偭偰偼椶椺偺偁傑傝側偄丄偁傑傝偵巆崜側孯帠巤愝偱偁傞丅偁偭偰偼側傜側偄乧丅

丂崱偱傕慛柧偵巚偄弌偡乧丅撿嫽埨椾抧懷偺傾儖僔儍儞挷嵏偐傜堦擔偱俀侽侽僉儘杒忋偟偰丄戝嫽埨椾嶳柆偺嶳妜抧懷偵擖偭偨丅慜擔偼嵟崅婥壏俀俇搙丄摉擔偼堦婥偵嵟崅婥壏昘揰壓俆搙傊掅壓偟偰偄傞丅嵒敊抧堟偺寖偟偄婥岓曄壔偵屗榝偄側偑傜丄係椫嬱摦幵俆戜傎偳傪楢偹偰丄媽愴摤抧懷偵擖偭偨丅扵偟偰偄偨梫嵡堚峔偑悢懡偔敪尒偱偒偨丅妋偐偵擔杮孯偺傕偺偩丅搥偊傞懱偵愥偑崀傝拲偖丅擇帪娫偁傑傝崀愥抧懷傪摜嵏偟偰丄嶳偺捀忋偵偁傞塩椦嬊偺彫壆偵偨偳傝拝偄偨丅

丂昗崅侾侾侽侽倣偺嶰妏揰偱偁傞丅偦偟偰偦偺捀忋偵偝傜偵崅偝俁侽倣庛偺塩椦嬊娔帇搩偑棫偭偰偄偨丅廃埻偺婥壏偼昘揰壓丅崀愥検偼懡偔側偄偑丄傢偢偐偵悂愥偄偰偄傞丅庤戃傪偼傔側偄偲丄旂晢偑揝崪偺庤偡傝偵揬傝偮偔姦偝偩丅奒抜偺妏搙偼係俆搙傪墇偊丄幚嵺偵搊傞偲悅捈暻偺傛偆側報徾丅崀傝傞摦嶌偼奒抜偵岦偐偭偰乮屻傠岦偒乯偱側偄偲晐偔偰偱偒側偄丅晽偱偝偊傕娙扨偵梙傟偰偄傞偦偺揝搩偺捀忋偵丄婋尟傪朻偟偰怴暦婰幰偲僇儊儔儅儞丄偦偟偰寁應斍偑忋偑傝丄幨恀傪嶣塭偟偨丅

丂幨恀傪傒偨丅彮偟偨偭偰丄攚嬝偑姦偔側偭偨丅

丂悢廫柤傪墇偊傞暫巑傪抧壓偵廂梕壜擻側揝嬝僐儞僋儕乕僩惢恮抧偑丄嶳昞偵尒偊傞丅偨偩丄尒偊傞偲偄偭偰傕丄抧昞偵奐岥偟偰偄傞婡娭廵嵗傗丄娤應強偺寠偲偄偆傢偢偐側嵀愓偱敾暿偱偒傞偺偩偑丄摉帪偲堘偭偰崱偼奐岥晹偑婾憰偝傟偰偄側偄偺偱丄愥偺拞偱丄崟偄墌宍忬偺寠偑丄偝偟偢傔堜屗偑揰嵼偡傞傛偆偵乧尒偊傞丅偟偐偟丄偱偁傞丅偦偺撪晹峔憿偵傕奜晹峔憿偵傕恮抧摨巑偺楢棈栐偑懚嵼偟側偄偺偱偁傞丅屄乆偑姰慡偵暘抐偝傟傞宍偱丄揮乆偲屒棫揑偵嶶傜偽偭偰偄傞偺偱偁傞丅堦売強偱偦傟偑側傫偲俁侽侽売強丄偦偺僌儖乕僾偑峏偵壗売強偵傕懚嵼偡傞丅壖偵堦偮偺抧壓鈛鈡乮偒傘偆偙偆丗抧壓恮抧偺孯帠屇徧乯偵俀侽恖偑棫偰偙傕偭偨偲偟偰丄扨弮寁嶼偡傞偲侾僌儖乕僾偑俇侽侽侽恖婯柾偲側傞丅偦傟偑俆売強偁傟偽俁枩恖偩丅傕偪傠傫尰幚偵偼丄偙傫側寁嶼偱偼偄偐側偄偑丅

丂偦偺帠幚傪尰戙偺傢傟傢傟偑偳偆庴偗巭傔傞偐偱偁傞丅偙偺傛偆側帠幚偑敾柧偡傞偵斾椺偟偰丄偙傟傪乽壛奞幰乬愴憟堚愓乭偩乿偲庢傝忋偘傞擔杮恖傕堦晹偵弌偰偔傞偩傠偆丅

丂偟偐偟丄彮側偔偲傕崱夞偺挷嵏摉帠幰偺巹偨偪偲偟偰偼丄偦傫側惌帯揑僗儘乕僈儞傛傝丄傕偭偲嫻偵偙傒忋偘偰偔傞姶忣偼傗傗偙偟偔丄杮幙揑偵堎側偭偰偄傞丅偦偺巚偄傪尵梩偱昞尰偡傞偙偲偼丄側偐側偐擄偟偄丅

丂姶忣揑側昡壙偼尩偵嵎偟峊偊偨偄丅偟偐偟丄摉帪偺枮廈崙傪傔偖傞杽傕傟偨楌巎傪寛偟偰曻抲偟丄朰傟嫀偭偰偼偄偗側偄偲偄偆丄嫮偄巚偄傪怴偨偵偟偨丅偦偙偼丄崱偵懕偔擔杮恖偺塣柦傪傕戝偒偔嵍塃偟偨嫄戝側乽枮廈掗崙乿偱偁偭偨丅儐乕儔僔傾戝棨搶墢晹丒嬌搶偺敪壩揰偱偁偭偨丅擔杮堏柉巎忋偲偟偰傕嵟弶偱嵟屻丄侾侽侽枩恖偵忋傞擔杮恖偑堏傝廧傫偩丅擔杮崙撪偵傕椶椺偺側偄嫄戝搒巗偲嫄戝揝摴栐丄偦偟偰嫄戝孯帠巤愝孮傪峔抸偟丄拞崙恖偲偺岎棳偲偮偽偤傝崌偄傪揥奐偟偨丅偦偟偰偦傟偼摨帪偵懢暯梞愴憟偺摫壩慄偱偁傝丄偦傟傪巟偊傞嵟戝偺暫鈰婎抧偱偁偭偨乧丅

丂帠幚傪愭擖娤傪岎偊偢丄偟偭偐傝擣幆偡傞昁梫偑偁傞偩傠偆丅偦傟偲丄偙傟偼懠崙偺偨傔偵堊偡嶌嬈偱偼側偄丅崱屻寖曄偟偰偄偔傾僕傾悽奅偲偺嫤挷傗屳宐娭學偵偼晄壜寚偺擣幆偱偁傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄偑丄偟偐偟丄楌巎偺悺抐偼巹偨偪擔杮恖偺楌巎偦偺傕偺偺悺抐偱偁傞偙偲傪丄傑偢峫偊傞昁梫偑偁傞丅偦偙偵壙抣敾抐傪壛偊偢丄揔惓側僶儔儞僗姶妎傪傕偭偰丄偁傝偺傑傑傪捈帇偡傞偙偲偑偱偒傞偺偼丄傓偟傠巹偨偪愴屻悽戙偱偁傝丄偙傟偐傜偺庒偄悽戙偱偼側偄偐丅昁梫側偺偼擻椡傗宱尡偱偼側偔丄堄巙偱偁傝丄姶偠庢傞怱偱偁傞丅偦傫側偙偲傪崱夞偺挷嵏偱姶偠偨丅

埲忋

崱師挷嵏偱偼幙丒検偲傕朿戝側惉壥偑摼傜傟偨偨傔丄僒僀僩忋偱偡傋偰偼岞昞偟偒傟傑偣傫丅徻曬偼妛弍榑暥偲偟偰悘帪敪昞偟偰嶲傝傑偡偺偱丄偟偽傜偔偍懸偪壓偝偄丅

拞崙懁偲偺妛弍岎棳乮桭岲丄嫤媍丄媍榑丄嫤摥乯

僴儖僺儞巗幮夛壢妛堾庡嵜偺乽娭搶孯梫嵡栤戣僔儞億僕僂儉乿偱偺夛択丅

椉崙尋媶婡娭偺婎杮僗僞儞僗偑婖溳側偔昞柧偝傟丄崱屻偺嫟摨尋媶偵偮偄偰偺曽恓偑妶敪偵媍榑偝傟偨丅

俀侽侽俉擭係寧侾俈擔丂僴儖僺儞巗幮夛壢妛堾價儖丂戝夛媍幒偵偰

乽娭搶孯梫嵡栤戣僔儞億僕僂儉乿偱敪尵偡傞捯揷庡惾尋媶堳

拞乯僴儖僺儞巗幮夛壢妛堾偺棝暃堾挿乮拞墰乯丄俈俁侾尋媶強丒嬥惉柉強挿乮嵍乯

僲儌儞僴儞偱挬擔怴暦偺庢嵽偵墳偊傞丄僴儖僺儞巗幮夛壢妛堾崙嫬梫嵡尋媶強媦傃僲儌儞僴儞愴憟尋媶強偺彊愯峕強挿

幨恀夝愢丗

嵍乯崸択夛偱岎棳偡傞捨栘嫵庼乮嵍乯偲捯揷庡惾尋媶堳乮拞乯丄彊愯峕強挿乮塃乯

塃乯挷嵏妶摦偺廳梫側僐乕僨傿僱乕僩傪偟偰捀偄偨丄儂儘儞僶僀儖巗埾堳夛偺彂帍曇廤晹偺暃曇廤挿丒驸嬍夃尋媶堳

------------------------------------------------------------------------------

仭摉僙儞僞乕丄僴儖僺儞巗幮夛壢妛堾偺摿暿柤梍尋媶堳偵丅乮奜崙恖偲偟偰弶乯

拞崙惌晎捈妽偺僔儞僋僞儞僋偱偁傞丄僴儖僺儞巗幮夛壢妛堾丒梫嵡尋媶強媦傃僲儌儞僴儞愴憟尋媶強偺擇偮偺尋媶婡娭偼丄崱屻偺嫟摨尋媶偺廳梫僷乕僩僫乕偲偟偰丄摉僙儞僞乕偺捯揷暥梇乮庡惾尋媶堳乯偍傛傃壀嶈媣栱丄懠侾柤偵丄奜崙恖弶偲側傞摿暿柤梍尋媶堳偺徧崋傪憲傝傑偟偨丅晄曃晄搣傪尨懃偲偡傞摉僙儞僞乕傪丄偁偊偰僷乕僩僫乕偲偟偰慖傫偩攚宨偵偼丄愭偺層嬔煼崙壠庡惾偲暉揷憤棟偺夛択偵尒傜傟傞偲偙傠偺丄拞崙惌晎偺枹棃巙岦偺巔惃偑柧妋偵尰傟偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡丅

崱夞偺弌棃帠偼丄愱栧揑偐偮壢妛揑側幚徹尋媶傪巪偲偟丄惤幚側桭岲岎棳傪儀乕僗偵丄帠幚娭學偺惛嵏偵娭偟偰偼丄妛弍揑尒抧偐傜堦娧偟偰婖溳偺側偄儊僢僙乕僕傪揱偊偰偒偨摉僙儞僞乕偺巔惃傊偺昡壙偺昞傟偱偁傞偲庴偗巭傔偰偄傑偡丅

偄偢傟偵偟偰傕丄拞崙偼擔乆丄戝偒偔曄傢傝懕偗偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅丂

拞崙幮夛壢妛堾仺丂亀僼儕乕昐壢帠揟亀僂傿僉儁僨傿傾乮Wikipedia乯亁

=============================================================================================================================

孯憰旛尋媶 愱栧帍 亀孯憰憖揟亁 偱 崱夞挷嵏曬崘偑宖嵹

捯揷暥梇巵偑庡嵣偡傞慡擔杮孯憰尋媶夛乮夛堳俁侽侽柤乯偺婡娭尋媶帍亀孯憰憖揟亁偱丄

崱師挷嵏偱偺尋媶榑暥丄峴掱婰榐傪寭偹偨婭峴暥偑偄偪憗偔宖嵹偝傟斀嬁傪屇傫偱偄傑偡丅

==============================================================================================================================

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

乮忋嵍乯搶晹崙嫬偺奨丄屨椦墂丂乮忋塃乯惣晹崙嫬偺奨丄儂儘儞僶僀儖巗奨抧丂丂

乮僒僀僩撪偺偡傋偰偺挊嶌暔偼柍抐揮嵹嬛巭丅挊嶌尃朄偵婎偯偒曐岇偝傟偰偍傝傑偡乯